失敗しないRPO導入法|採用代行を選ぶ前に見るべき5つの視点

人材獲得競争が激化する中で、近年多くの企業が注目しているのが RPO(Recruitment Process Outsourcing/採用代行)サービスです。

限られた人事リソースを補完し、求人媒体の運用やスカウト配信、応募者対応といった定型業務をプロに任せることで、採用活動を効率化しながら質の高い候補者との出会いを実現できる点が評価されています。

しかし、RPOは「導入すれば必ず採用がうまくいく魔法の手段」ではありません。自社の採用目標や体制と合わないまま契約してしまうと、期待した効果が得られず、かえってコストや時間のロスにつながるリスクもあります。

だからこそ、導入前にチェックすべきポイントを整理しておくことが欠かせません。

本記事では、RPOサービスを検討する企業の採用担当者に向けて、導入前に必ず確認しておきたい 5つの視点 を分かりやすく解説します。

さらに、スカウト配信や媒体運用など、他の外注サービスとの関係性や選び方についても触れ、自社にとって最適なRPO活用の形を見極めるためのヒントをお届けします。

なぜRPOサービスの導入が注目されているのか

近年、企業の採用活動は年々複雑さを増し、従来の求人広告やエージェント任せの手法だけでは必要な人材を十分に確保できない状況が続いています。

特にIT・Web業界を中心に、人材ニーズは急速に変化し、採用市場全体が「スピード勝負」と「質の見極め」を求められるようになりました。

こうした環境下で注目を集めているのが RPO(採用代行)サービスです。RPOを導入することで、煩雑なオペレーション業務を外部の専門チームに任せつつ、自社は戦略立案や候補者との接点強化に集中できます。さらに、外注先が持つ最新の採用ノウハウやデータを活用することで、応募数の拡大と選考精度の向上を両立できる点が大きな魅力です。

ここからは、採用の現場で何が起きているのかを整理し、RPOが求められる背景を具体的に見ていきます。

採用業務の複雑化とリソース不足

採用活動はかつての「求人広告を出して応募を待つ」シンプルな仕組みから大きく変化しました。

現在では、求人媒体の運用、スカウト配信、SNSでの採用広報、応募者管理、データ分析など、多岐にわたる業務が必要となっています。さらに、候補者への迅速なレスポンスや、企業の魅力を伝えるブランディング活動まで求められるようになり、担当者一人で完結するにはあまりにも負担が大きくなっています。

その結果、多くの企業では 「人が足りない」「時間が足りない」 という課題が慢性化しています。採用担当者が日常業務に追われるあまり、母集団形成や候補者体験(CX)の改善といった本質的な取り組みに十分なリソースを割けない状況が生まれているのです。

こうした背景から、専門性と体制を持つRPOサービスに注目が集まっています。

自社で抱え込むリスクと限界

採用業務をすべて自社で抱えることは、一見すると「自社にノウハウを蓄積できる」「文化や魅力を直接伝えられる」といったメリットがあります。しかし、実際には以下のような限界が存在します。

- リソースの制約

採用計画に合わせて業務量が急増すると、応募者対応やスカウト送信が滞り、スピード感を欠く。

- 属人化のリスク

特定の担当者に依存すると、その人が退職・異動した際に採用活動全体が停滞する危険性が高い。

- ノウハウ不足

媒体ごとの運用ノウハウやスカウト文面改善など、専門性を要する業務を十分にカバーできず、成果が伸び悩みやすい。

- 戦略への集中不足

日常的なオペレーションに追われ、本来注力すべき採用ブランディングや候補者体験(CX)の改善に手が回らなくなる。

こうしたリスクを避けるには、社内で担う業務と外部に委託する業務を切り分け、効率的に体制を構築することが不可欠です。

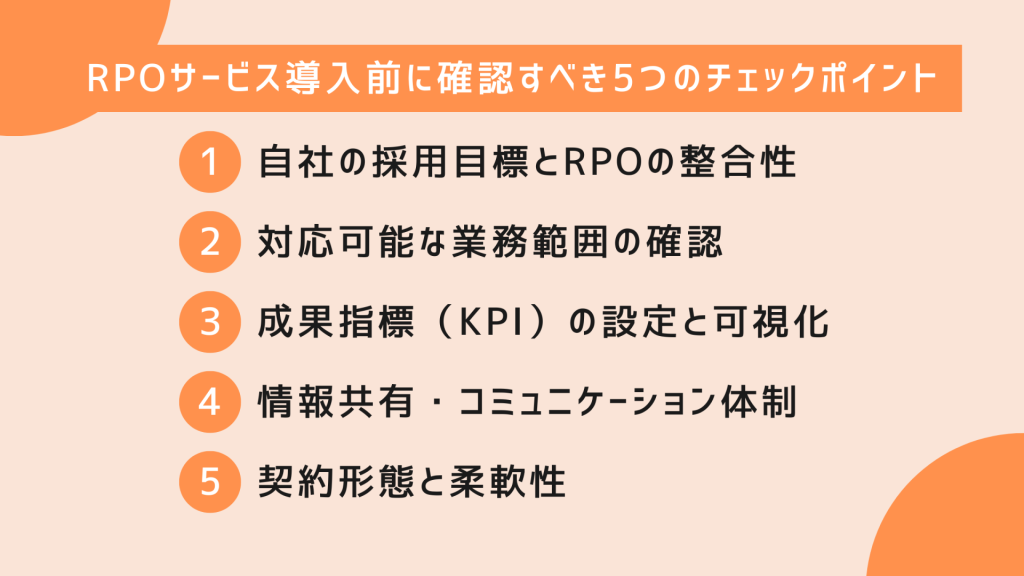

RPOサービス導入前に確認すべき5つのチェックポイント

RPO(採用代行)サービスは、媒体運用やスカウト配信、応募者対応といった煩雑な業務を外部に委託し、採用活動の効率化を実現できる手段です。

しかし、導入すれば必ず成果が出るわけではありません。自社の採用課題やリソース状況と合わない形で契約してしまうと、期待した効果が得られず、かえってコストや時間のロスにつながるケースもあります。

だからこそ、RPOを導入する前に「何を確認すべきか」を整理しておくことが欠かせません。自社に本当に必要な支援内容は何か、成果をどう測定するか、どのように外注先と連携するかを見極めることで、RPOを単なる外部委託ではなく、戦略的なパートナー活用へと昇華できます。

ここでは、導入を検討する際に押さえておきたい 5つのチェックポイント を具体的に解説していきます。

自社の採用目標とRPOの整合性

RPOサービスを導入する際にまず確認すべきは、自社の採用目標とRPOが提供できる支援内容が一致しているかという点です。ここがずれてしまうと、成果が出ないどころか、コストやリソースの無駄につながります。

特に整理しておきたいのは以下のポイント

採用人数と期間:

短期間で大量採用を目指すのか、中長期的に計画的な採用を進めたいのか。

求める人材像:

即戦力人材を重視するのか、ポテンシャル層や若手を中心に採用したいのか。

成果指標(KPI):

応募数・面接設定率・内定率など、RPOと共有すべき成果の基準は何か。

これらを明確にした上で、RPOが担うべき業務範囲や期待できる成果をすり合わせることが重要です。

採用目標とRPOの役割をしっかりリンクさせることで、単なる業務代行ではなく、戦略的パートナーとして活用できる体制を構築できます。

対応可能な業務範囲の確認

RPOサービスと一口に言っても、対応できる業務範囲はベンダーによって大きく異なります。そのため、導入前に 「どの業務を任せられるのか」「どこまで自社で担うのか」 を明確にしておくことが欠かせません。

確認すべき主な業務範囲

求人媒体の運用:

募集要項の作成・更新、効果測定、レポート分析、改善施策の実行。

スカウト配信:

候補者リスト化、文面の最適化、送信代行、効果分析。

応募者対応:

書類選考、候補者連絡、面接調整、合否通知など。

データ分析・改善提案:

応募単価(CPA)、応募数、内定率などを指標にした運用改善。

採用ブランディング支援:

記事やSNSを通じた魅力発信など、候補者体験の質を高める活動。

これらの業務の中で、自社で担うべき部分(例:面接・採用判断・カルチャー発信)と、外注した方が効率的な部分(例:媒体運用・スカウト配信・応募者対応)を切り分けておくことで、RPOの効果を最大限に引き出せます。

成果指標(KPI)の設定と可視化

RPOサービスを導入する際に最も重要なのが、成果をどの指標で測るのかを事前に明確化することです。KPIが曖昧なままでは、成果が出ているかどうかを正しく判断できず、外注効果を検証できません。

代表的なKPIの例

母集団形成の指標:

応募数、スカウト返信率、面接設定率

選考プロセスの指標:

書類通過率、一次面接通過率、最終面接通過率

最終成果の指標:

内定数、内定承諾率、採用単価(CPA)

これらを 定期的に可視化し、RPOベンダーと共有する仕組みを整えることが重要です。

具体的には、週次・月次でレポートを作成し、結果に基づいて改善策を協議するサイクルを回すのが効果的です。

また、単に数値を追うだけではなく、「どの施策がどの成果につながったのか」を分析することで、RPOを単なる業務代行ではなく、継続的に改善を支援してくれるパートナーとして位置づけられるようになります。

情報共有・コミュニケーション体制

RPOサービスを導入する際に見落とされがちなのが、外注先との情報共有やコミュニケーション体制の整備です。

いくら運用スキルが高いパートナーであっても、自社が求める人物像や採用の背景が正しく伝わっていなければ、的外れなスカウトや不十分な候補者対応につながり、結果として候補者体験(CX)や採用成果を損なう可能性があります。

押さえておくべき観点

情報の共有範囲を明確化する:

募集要件や社内の最新情報を、どの程度・どの頻度で共有するかを事前に取り決める。

定期的なコミュニケーションを確保する:

週次・月次でミーティングを設定し、スカウト返信率や応募状況を確認しながら改善策を協議する。

役割分担を明確にする:

外注先は「スカウト文面作成・配信」「媒体運用」などの定型業務、自社は「候補者面接・採用判断・カルチャー発信」といった本質的な判断業務に集中できる体制を構築する。

適切な情報共有とコミュニケーションが整っていれば、外注パートナーは自社の一員として機能し、採用活動全体の効率化と成果最大化につながります。

【関連記事】採用の外注活用ガイド|外注で効率化できる業務と自社で担うべき業務の境界線

契約形態と柔軟性

RPOサービスを導入する際に忘れてはならないのが、契約形態の柔軟性です。

採用活動は景気や事業状況によって急激に変動するため、年間を通じて大量採用が必要な時期もあれば、一時的に募集を絞る時期もあります。

こうした変動に対応できない硬直的な契約では、「必要のないときにもコストが発生する」といった無駄が生じかねません。

押さえておくべき観点

契約期間の柔軟性:

短期利用が可能か、長期契約に縛られないか。

業務範囲のカスタマイズ性:

求人票作成やスカウト配信など、一部業務だけを切り出せるか。

成果ベース課金の有無:

応募数や面談設定数に応じた支払いなど、費用対効果を測りやすい仕組みがあるか。

スケーラビリティ:

急な採用増減に柔軟に対応できる体制があるか。

このように、契約内容が自社の採用計画や組織の成長ステージに合致しているかどうかを見極めることで、不要なコストやミスマッチを防ぎ、効率的な採用活動につなげられます。

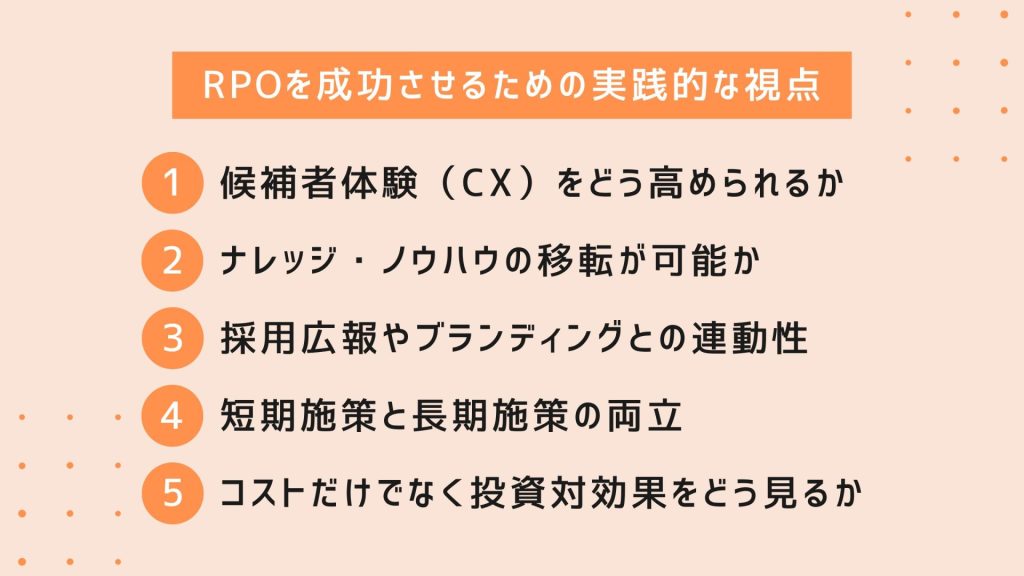

RPOを成功させるための実践的な視点

RPO(採用代行)を導入する際には、契約条件や業務範囲といった基本的なチェックポイントを確認することが不可欠です。しかし、それだけでは十分ではありません。導入後に本当に成果を出し続けられるかどうかは、より実践的な視点から見極める必要があります。

例えば、候補者体験(CX)を高められるか、自社にノウハウを還元できる仕組みがあるか、短期的な成果と長期的な改善の両立が可能かといった点は、導入時に見落とされがちです。

これらを把握しておくことで、RPOを単なる外注サービスではなく、採用の成長を支える戦略的パートナーとして活用できるようになります。

ここからは、RPOを成功に導くために押さえておきたい実践的な視点を解説します。

候補者体験(CX)をどう高められるか

RPO導入の目的は、単なる業務効率化だけではありません。採用活動の成否を分ける大きな要素のひとつが 候補者体験(CX) です。候補者が「この会社で働きたい」と感じられるかどうかは、応募から面接、内定までのやり取りの質に大きく左右されます。

CXを高めるポイント

迅速なレスポンス:

問い合わせや応募への対応が遅れると志望度は下がる。RPOを活用すれば、専任チームによる即時対応が可能になる。

一貫したコミュニケーション:

候補者に送るメールや案内文のトーンを統一し、企業のブランドを的確に伝える。

魅力発信の強化:

求人票やスカウト文面に企業文化や価値観を織り込み、単なる条件提示ではなく「共感」を生み出す。

こうした観点でRPOを活用すれば、ただ応募者数を増やすだけでなく、自社にマッチした人材の志望度を高め、採用の質を向上させることが可能になります。

ナレッジ・ノウハウの移転が可能か

RPOを活用する際に注意すべきなのは、外注先に任せきりにしてしまうと自社に知見が蓄積されないという点です。

短期的には業務が回っていても、契約終了後に「社内にはノウハウが残らず、またゼロから立て直し」となるリスクがあります。

この課題を防ぐためには、RPOを「代行」ではなく パートナーとして捉え、知識や改善手法を自社に共有してもらえる体制を整えることが重要です。

取り組み例

定例ミーティングでのナレッジ共有:

スカウト文面の改善事例や応募率の変動要因を、データとともに社内に展開する。

運用マニュアルの共同作成:

求人媒体の効果測定方法やスカウト最適化の手順を、自社でも再現できる形でドキュメント化する。

社内担当者の育成支援:

RPOと協働しながら社内メンバーが運用を学び、徐々にスキルを内製化する。

このように、RPOを活用しながら自社にノウハウを移転できれば、長期的には外部依存度を下げつつ、自社の採用力を底上げすることが可能になります。

採用広報やブランディングとの連動性

RPOを導入する際に見落とされがちなのが、採用広報やブランディングとの連動性です。

求人媒体の運用やスカウト配信だけにとどまらず、候補者に「この会社で働きたい」と思ってもらうには、企業の魅力や価値観を一貫して発信する仕組みが欠かせません。

例えば、RPOが次のような領域までカバーできるかどうかは大きなポイントになります。

カバーポイント

SNS活用との連携:

TwitterやLinkedInなどを通じた発信を支援し、スカウトや求人媒体経由で接触した候補者の理解促進につなげる。

採用コンテンツの強化:

ストーリー記事や社員インタビューを求人票に組み込み、条件ではなくカルチャーで共感を得られるようにする。

ブランドイメージの一貫性:

候補者へのメールや説明資料においても、トーンやメッセージを統一し、企業ブランドを浸透させる。

媒体運用の枠を超えて、候補者との接点すべてをブランド体験として設計できるかどうかは、RPOを選ぶうえで重要な視点です。

広報やブランディングとの連携があれば、単なる応募数の増加にとどまらず、自社にフィットする人材との強い接点づくりにつながります。

短期施策と長期施策の両立

RPOを導入する際には、即効性のある施策と中長期的な改善をどちらも実現できるかを見極めることが重要です。片方だけに偏ると、成果が持続しない、あるいはスピード感が不足するといった問題が生じます。

短期・長期の施策例

短期施策(即効性)

∟求人媒体やスカウト配信の強化による応募数の増加

∟応募者対応の即時化による面接設定率の向上

∟短期間での母集団形成による欠員補充・急募対応

長期施策(持続性)

∟候補者対応やコミュニケーション手順の仕組み化

∟選考フローの標準化と属人化防止

∟評価基準の統一による採用精度の安定化

このように、RPOが 短期的に数を確保するスピード感と、長期的に再現性を高める仕組みづくりの両方を支援できるかどうかは、導入の成否を左右する大きなポイントです。

コストだけでなく投資対効果をどう見るか

RPOを選定する際、多くの企業が注目するのは「費用」ですが、価格の安さだけで判断すると失敗につながる可能性があります。

大切なのは、支払ったコストに対してどれだけの成果を得られるか、つまり 投資対効果(ROI) を基準に評価することです。

押さえておくべき観点

採用単価(CPA)の改善

応募数や内定数に対してコストがどの程度抑えられているか。

採用スピードの向上

欠員補充や増員に要する期間が短縮されているか。

採用の質

入社後の定着率やパフォーマンスにつながっているか。

工数削減効果

人事担当者がどれだけ戦略業務に時間を割けるようになったか。

これらを総合的に見て、「単なる費用」ではなく 投資としてどれだけ成果を生み出しているか を判断することが大事です。

まとめ|RPOサービスを活用して戦略人事に注力する

RPO(採用代行)は、求人媒体の運用やスカウト配信、応募者対応といった煩雑な業務を効率化するだけでなく、採用活動全体を最適化し、戦略的な人事活動に時間とリソースを割けるようにする仕組みです。

導入前には、採用目標との整合性や業務範囲、KPI、コミュニケーション体制、契約の柔軟性といった基本的なチェックポイントを押さえることが欠かせません。さらに、候補者体験(CX)を高められるか、ノウハウを社内に還元できるか、短期施策と長期施策を両立できるかといった実践的な視点も見落としてはならない要素です。

これらを踏まえてRPOを導入すれば、単なる業務代行ではなく、採用成功を共に実現するパートナーとして活用できます。

その結果、人事担当者は日常のオペレーションから解放され、採用ブランディングや人材戦略の立案といった、企業の成長を支える本質的な業務に集中できるようになります。

RPOを正しく選び、効果的に活用することができれば、採用活動は一時的な課題解決にとどまらず、組織全体の競争力を高める武器となるでしょう。

【この記事の制作元|株式会社ルーチェについて】

株式会社ルーチェは、中小・ベンチャー企業の「採用力強化」を支援する採用アウトソーシング(RPO)カンパニーです。創業以来、IT・WEB業界を中心に、企業ごとの課題に寄り添った採用支援を行っています。

私たちが大切にしているのは、「代行」ではなく「伴走」。スカウト配信・媒体運用・応募者対応といった実務支援にとどまらず、採用計画の策定、ペルソナ設計、採用ブランディングまでを一貫してサポート。企業の中に“採用の仕組み”を残すことを目指しています。また、Wantedlyをはじめとしたダイレクトリクルーティングの運用支援や、媒体活用の内製化支援にも注力。単なる代行ではなく、社内に採用ノウハウを蓄積させながら、再現性ある成果につなげることが特徴です。

「採用がうまくいかない」「業務に手が回らない」「属人化していて引き継ぎができない」、そんなお悩みを抱える企業のご担当者さまに、私たちは“仕組み化”という選択肢をご提案しています。お気軽にご相談ください!

トモニoperationサービス資料

「トモニoperation」は、求人媒体の運用代行に特化したサービスです。

求人票の作成・更新、効果測定、改善提案など、採用担当者が負担しやすい運用業務を専門チームが代行し、応募数と有効応募率の最大化をサポートします。