求人票だけでは伝わらない、“働くイメージ”をどう伝えるか?

求人票は出しているのに、なかなか「ピンとくる人」が応募してこない。

そんな悩みを抱えていませんか?給与や勤務地、仕事内容など、条件面はしっかり記載しているのに反応が鈍い。その原因は、求人票だけでは“働くイメージ”が伝わっていないことにあります。

いま、求職者が知りたいのは「どんな仕事か」よりも、「どんな人と、どんな想いで働けるか」

条件ではなく“共感”を軸に応募を決める時代において、企業の魅力は数字や文面だけでは伝わりません。だからこそ、求人票の外で「働く姿」を具体的に見せる採用広報が欠かせないのです。

本記事では、求人票に頼らず“働くイメージ”を効果的に伝えるための3つのアプローチと、実際に成果を上げている企業事例を交えながら、今日から始められる具体策を解説します。

なぜ“働くイメージ”を伝えることが重要なのか?

「仕事内容も条件も明確に書いているのに、応募が来ない」。多くの企業がこの壁に直面しています。実はその原因のひとつが、候補者が“働くイメージ”を持てないまま求人を見ていることにあります。

採用市場では、転職希望者の約7割が「応募前に企業の雰囲気を知りたい」と回答しており、仕事そのものよりも“職場での人間関係”“働き方のリアリティ”を重視する傾向が強まっています。

つまり、条件を並べるだけでは「ここで自分が働く姿」を想像してもらえないのです。

この章では、なぜ今“働くイメージ”の共有が採用成果を左右するのかを、候補者心理と企業側の視点の両面から掘り下げていきます。

求人票は「条件」では伝わらない、“体験価値”の時代

かつては「給与・勤務地・仕事内容」を明確に示すことが、求人票の役割でした。しかし今、採用市場ではその情報だけでは候補者の心を動かせません。どの企業も同じような条件を提示しており、求職者は「ここで働く自分を想像できるか」を基準に応募を判断しています。

つまり、候補者が求めているのは“条件”ではなく“体験”。

「どんな人たちと働くのか」「どんな価値観があるのか」「自分らしさを発揮できる環境なのか」そうした“働く実感”が伝わる企業ほど、応募率も高まります。

特にZ世代やIT・WEB人材では、リアルな職場の雰囲気や人間関係が重視される傾向があります。制度や福利厚生よりも、「上司との距離」「挑戦できる文化」「チームの温度感」など、日常の空気感に共感できるかがポイントです。

求人票は条件を並べるだけのツールではなく、“働く体験”を見せる入口として再設計する時代へ。企業の魅力はスペックではなく、そこで得られる“体験価値”にこそ表れます。

“働くイメージ”がないと応募に踏み切れない理由

候補者は基本的にリスクを避ける行動を取る傾向があります。

「どんな会社か分からない」「職場の雰囲気が想像できない」と感じた瞬間、応募という行動は止まってしまいます。人は不確実な選択に対して慎重になり、確信が持てる対象——つまり“安心できる企業”にだけエントリーするのです。

この「安心」「納得」「共感」の3つが揃わないと、応募にはつながりません。条件が良くても、“自分が働く姿”がイメージできなければ、心理的ハードルは下がらないままです。

逆に、写真や社員インタビュー、ストーリー記事などを通じてリアルな日常が見える企業は、候補者の不安を自然に和らげることができます。

エントリー率を上げる鍵は、“情報量”を増やすことではなく、イメージの具体性を高めることです。文字情報よりも、視覚やストーリーで「この会社なら自分に合いそう」と感じてもらう。

その共感こそが、候補者を行動へと動かす最大の原動力になります。

【関連記事】応募が来ない理由は?中小企業が見落としがちな求人改善のチェックポイント

“働くイメージ”を伝える3つのアプローチ

「働くイメージを伝えることが大切なのは分かったけれど、具体的に何をすればいいのか?」多くの採用担当者がここで立ち止まります。

求職者に“リアルな働く姿”を想像してもらうためには、言葉を増やすことよりも、伝え方を変えることが重要です。単に情報を並べるのではなく、企業のストーリーや人の想い、日常の温度感を感じられる設計が必要になります。

この章では、求人票では伝えきれない“働くイメージ”を立体的に見せるための3つのアプローチを紹介します。

どの手法も大きな予算をかけずに始められるものばかりです。小さな工夫から、応募者の「共感」と「行動」を引き出すヒントを掴んでいきましょう。

① ストーリーデザインで「共感」を生む

“働くイメージ”を最も強く伝えられるのが、社員のリアルなストーリーです。

肩書きや実績よりも、「どんな想いで働いているのか」という人間らしいエピソードが、候補者の共感を生みます。社員インタビューや1日の仕事の流れを通じて、「悩み」「挑戦」「やりがい」といった感情の変化を描くことが大切です。

また、文章だけではなく、写真・動画・図解など感覚に訴える要素を組み合わせることで、言葉以上に職場の空気感を伝えることができます。たとえば、会議中の表情や雑談風景など、自然な瞬間を切り取るだけでも、職場のリアリティが一気に増します。

求職者は、完璧な物語よりも“等身大のストーリー”に心を動かされます。日常のなかにある小さなストーリーを見せることが、応募者の「共感」と「信頼」を育てる第一歩です。

② 求人票+採用コンテンツの連動で「深掘り体験」を設計

求人票は候補者の興味を引く“入口”にすぎません。条件や業務内容を端的に伝えることはできますが、共感や納得を生むには「深掘り体験」が欠かせません。

そのためには、求人票から採用コンテンツへの導線を設計することが重要です。

たとえば、「仕事内容をもっと詳しく知る」ボタンでストーリー記事や社員インタビューに誘導する。募集ページ下部に「働く環境」「メンバー紹介」などのリンクを配置して、候補者が回遊しながら理解を深められるようにする。この仕組みが応募率を大きく左右します。

特にWantedlyのようなストーリー記事と求人票を一体化できるプラットフォームは、こうした導線設計に最適です。

“募集記事で興味を喚起し、ストーリーで共感を育てる”という流れを自然に構築でき、企業の世界観を一貫して伝えられます。

【関連記事】Wantedly完全ガイド|特徴・料金・活用ポイントを紹介

③ “視覚情報”で信頼を高める

言葉でどれだけ魅力を語っても、写真や動画の1枚が与える印象にはかないません。

“働くイメージ”を伝えるうえで、視覚情報は最も説得力のある要素です。

オフィスの雰囲気や社員の表情、会話のトーンなど、言葉にできない「空気感」をリアルに伝えることができます。

撮影時は、明るさや構図、服装などのトーンを統一することがポイントです。統一感があるビジュアルは、企業としての信頼感やブランドの一貫性を高めます。

また、オフィスツアー動画や1分インタビューといった短尺コンテンツは、SNSでの拡散効果が高く、候補者の関心を広げるきっかけにもなります。

“見せる採用広報”は、企業を選ぶ理由を「条件」から「共感」へと変える第一歩。視覚で伝えることで、言葉以上の温度を届けることができます。

求人票だけに頼らない、“採用広報”の発想を持とう

どれだけ魅力的な求人票を作っても、そこだけで候補者の心をつかむことは難しくなっています。採用市場が成熟し、求職者が複数の企業を比較検討する今、「求人を出す=伝わる」時代は終わったと言っても過言ではありません。

これからの採用は、求人票という一点での訴求ではなく、“採用広報”という継続的なコミュニケーションが鍵になります。

企業の理念や人、文化、働く環境などを多面的に発信し、候補者に「共感」と「信頼」を積み重ねていくことが、最終的な応募につながるのです。

この章では、求人情報の枠を超えた「採用広報」の考え方と、今日から実践できる発信の視点を整理していきます。

採用広報は「募集」ではなく「信頼づくり」

多くの企業が「採用広報=応募を増やすための活動」と捉えがちですが、本質はそこではありません。

採用広報の目的は、候補者との間に“信頼”を積み重ね、企業理解を深めてもらうことにあります。

求職者が企業を知るきっかけは、必ずしも求人票ではありません。

SNSで見た社員の投稿、代表インタビュー、イベント登壇、YouTube動画──。

そうした“点”の情報を“線”としてつなぐことで、「どんな会社なのか」「どんな人が働いているのか」というイメージが形成されていきます。

つまり、採用広報とは“今すぐ応募する人”ではなく、“いつか応募するかもしれない人”への継続的な信頼づくり。

応募前からの理解と共感が、選考時のミスマッチを減らし、長期的な採用力を高める土台になります。

“求人票担当者”ではなく“編集者”の視点を持つ

求人票を書くとき、多くの人事担当者が「条件を正確に伝えること」に意識を置きがちです。しかし、候補者の心を動かすのは“情報”ではなく“物語”です。だからこそ、求人票は「条件の羅列」ではなく「ストーリーの構成」として設計することが重要です。

イメージすべきは、「主人公=候補者」「舞台=自社」「ミッション=仕事の意味」という物語の3要素。この構成を意識するだけで、文章が“読む求人”から“感じる求人”に変わります。

また、採用担当としてではなく、企業の広報編集者の視点で書くことも大切です。「この会社の想いをどうすれば一人の読者に伝えられるか?」という姿勢で臨むと、自然と温度のある言葉になります。

採用もまた、“伝える力”が成果を左右する時代です。

【関連記事】採用マーケティングとは?今、採用にマーケ思考が必要な理由

“働くイメージ”を伝えるための具体的なコンテンツ施策

「働くイメージを伝えることが大切」と分かっていても、実際にどんな形で表現すれば良いのか悩む企業は少なくありません。単に写真を掲載したり、社員インタビューを載せるだけでは、求職者にリアルな“空気感”は伝わりづらいものです。

大切なのは、求職者が“自分ごと”として想像できるコンテンツを設計すること。「この会社で働いたら、どんな1日を過ごすのか」「どんな人と、どんなやりがいを感じるのか」その臨場感を、言葉とビジュアルの両面から伝えることがポイントです。

この章では、“働くイメージ”を立体的に描くための3つの具体的コンテンツ施策を紹介します。いずれも大がかりな制作ではなく、現場のリアルを切り取る工夫から始められるアプローチです。

1日の業務タイムラインで“リアル”を見せる

求職者は「どんな仕事をするのか」だけでなく、「どんな1日を過ごすのか」を知りたいと考えています。

そこで効果的なのが、1日の業務タイムラインを時系列で見せることです。「出社 → ミーティング → 顧客対応 → 社内打ち合わせ → 退社」といった流れを可視化することで、仕事内容や働き方の“温度感”が一目で伝わります。

特にバックオフィス、営業、制作職など、成果物や業務プロセスが見えづらい職種では有効です。写真やコメントを添えれば、単なるスケジュール表ではなく“働く人のストーリー”として読者の共感を得られます。

日常のリアルな1日を描くことは、候補者が「自分もここで働くイメージ」を具体的に持つきっかけになります。

派手な演出より、普段の姿を丁寧に見せることが信頼につながります。

プロジェクトドキュメンタリーで“やりがい”を見せる

求職者が本当に知りたいのは、「何をしたか」よりも「どんな想いで取り組み、どう成長できるか」という部分です。

そのためには、単なる成功事例の紹介ではなく、“困難→挑戦→成長”という過程を描くドキュメンタリー型のコンテンツが効果的です。

プロジェクトがどのように始まり、どんな壁に直面し、チームでどう乗り越えたのか。その中で、メンバーの意見の違いや上司の支援、挑戦を後押しする社風などをリアルに描くことで、企業の文化や人間関係が自然と伝わります。

このようなストーリーは、求職者に「この会社なら自分も成長できそう」という期待を生みます。華やかな結果だけでなく、努力のプロセスや葛藤を見せることで、“やりがい”の本質を伝える採用広報へと変わります。

制度・文化紹介シリーズで“安心感”を醸成する

求職者が応募を決めるうえで重視するのは、仕事内容だけでなく「この会社で安心して働けるかどうか」です。その判断材料となるのが、福利厚生・研修制度・評価制度などの“制度と文化”に関する情報です。

しかし、単に制度の内容を列挙するだけでは信頼にはつながりません。

効果的なのは、「制度の目的」「導入の背景」「実際に利用した社員の声」をセットで伝えることです。たとえば、「時短勤務制度がどのように働く人を支えているのか」「研修を通じてどんな変化があったのか」といったリアルな体験談を加えることで、言葉に温度が生まれます。

こうした文化紹介シリーズは、企業の理念や価値観を自然に伝えるコンテンツにもなります。制度の“中身”ではなく“想い”を語ることが、候補者に安心感と信頼を与える最も効果的な方法です。

採用チャネル別に“働くイメージ”をどう伝えるか

同じ内容でも、伝える“場”が変われば伝わり方は大きく変わります。求人媒体は短時間での比較に耐える要約力、WantedlyやSNSは物語性と連続性、スカウトは個別最適化と即時性が武器です。

重要なのは、チャネルごとに役割を定義し、一貫した世界観(ビジュアル/トーン/メッセージ)で“働くイメージ”を設計すること。

この章では、主要チャネルの特性を踏まえ、「何を見せるか(コンテンツ)」「どう見せるか(表現)」「どこへ導くか(導線)」をセットで最適化する具体策を整理します。点在する発信を、応募へつながる“体験の流れ”に変えていきましょう。

求人媒体では“視覚で差別化”

比較閲覧が前提の媒体では、最初の1画面で“雰囲気”を伝える設計が勝負です。テキスト説明に頼らず、トップ画像で“日常の一瞬”(ミーティングの表情・現場の手元・休憩の会話)を切り取り、過度な加工やアイコン写真は避けてリアルさを出しましょう。

キャッチコピーは20字前後で価値訴求+情景(例:「顧客課題を、チームで形に」)。

タイトルは【職種|ミッション|働き方】の並びで要点を可視化(例:「法人営業|顧客のDX推進を伴走|リモート可」)。

レイアウトはモバイル1stで、冒頭に“3つの見どころ”(人・仕事・成長)をアイコン付きで配置し、視線誘導(画像→見出し→要点)を設計。数値・実例のビジュアル要約(小さな実績バッジ/KPIカード)を差し込み、印象に残す工夫を。

最後に、インタビュー記事などの採用コンテンツへの導線を明確に置き、一覧比較から“深掘り体験”へ滑らかに移行させます。

Wantedly・SNSでは“ストーリーで共感”を

WantedlyやSNSは、条件比較より物語で関係を育てる場です。投稿やストーリー記事で、社員の“想い”と日常の温度感(悩み→挑戦→学び→成長)を可視化しましょう。

形式は、

①60秒のショート動画(仕事の一瞬/上司フィードバック)

②写真+3行キャプション(気づき・背景・次の一歩)

③連載型ストーリー(職種別「#1日の流れ」「#はじめての失敗」)

などが有効で、ファン化設計が肝です。単発で終わらせず、週1の定期シリーズ化、共通ハッシュタグ設計、カルーセルで“前回のおさらい→今回→次回予告”を入れて再訪を促進。募集記事の末尾やプロフィールに関連ストーリーへの導線を置き、「興味→共感→保存→再訪→応募」の流れを設計します。

KPIは保存率/再訪率/プロフィール遷移率/募集記事クリック率を主指標に。反応が高いテーマ(上司との1on1、評価の裏側、失敗談)を横展開し、トーン&ビジュアルを統一して世界観を醸成。“等身大の声”>“完璧なPR”を徹底することで、候補者の“また見たい”を積み重ね、再応募につながる関係を育てましょう。

【関連記事】Wantedly運用を見直すべき3つの視点と成功企業の共通点とは?

まとめ|求人票の外にある、“採用力”を磨こう

採用が難化する今、成果を分けるのは“条件を伝える採用”ではなく“体験を伝える採用”です。候補者は「ここで働く自分」を想像できた瞬間に一歩を踏み出します。

その鍵は、情報の量ではなく、“温度”と“誠実さ”。リアルな日常、価値観、チームの空気感が、応募率とマッチ度を同時に高めます。

中小企業にとっては、「伝える力」自体が差別化要因になります。豪華な施策よりも、等身大のストーリー、統一感のある写真・短尺動画、回遊できる導線の三点を継続することが最短距離です。

明日からの実践ポイント:

- 求人票と連動した深掘りコンテンツ:

1日の流れ/プロジェクト物語/制度の背景+社員の声を1本作る。 - トーン統一:

明るさ・構図・語り口で“らしさ”を可視化し、SNS・Wantedlyで定期発信。 - 導線とKPI:

保存率・再訪率・募集記事CTRを設計し、月次でPDCA。

最後に、自社の魅力を言語化・可視化する習慣をチームで持ちましょう。小さな発信の積み重ねが、長期的な採用競争力を確かなものにします。

【この記事の制作元|株式会社ルーチェについて】

株式会社ルーチェは、中小・ベンチャー企業の「採用力強化」を支援する採用アウトソーシング(RPO)カンパニーです。創業以来、IT・WEB業界を中心に、企業ごとの課題に寄り添った採用支援を行っています。

私たちが大切にしているのは、「代行」ではなく「伴走」。スカウト配信・媒体運用・応募者対応といった実務支援にとどまらず、採用計画の策定、ペルソナ設計、採用ブランディングまでを一貫してサポート。企業の中に“採用の仕組み”を残すことを目指しています。また、Wantedlyをはじめとしたダイレクトリクルーティングの運用支援や、媒体活用の内製化支援にも注力。単なる代行ではなく、社内に採用ノウハウを蓄積させながら、再現性ある成果につなげることが特徴です。

「採用がうまくいかない」「業務に手が回らない」「属人化していて引き継ぎができない」、そんなお悩みを抱える企業のご担当者さまに、私たちは“仕組み化”という選択肢をご提案しています。お気軽にご相談ください!

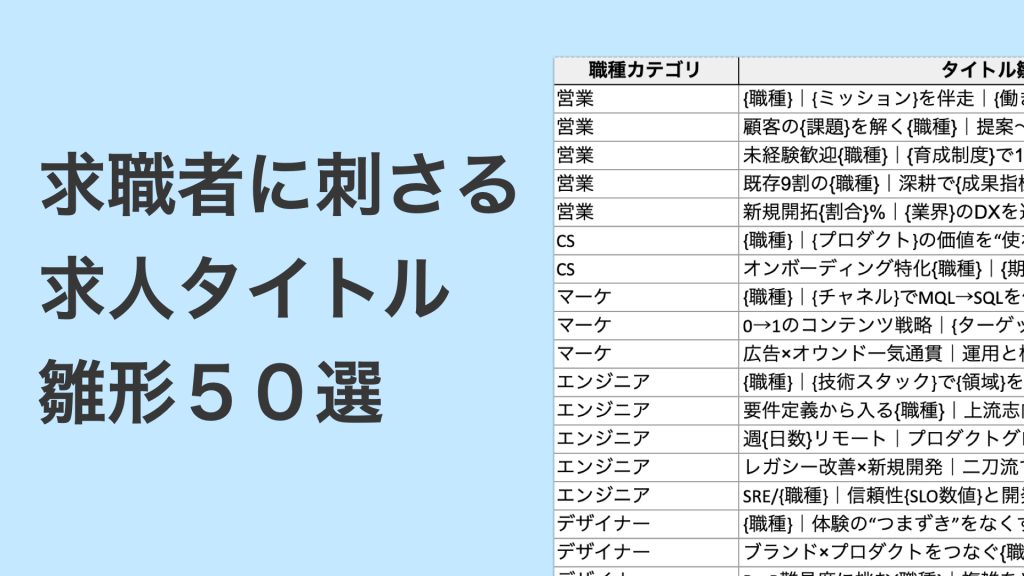

求職者に刺さる求人タイトル雛形50選

求人媒体やWantedlyで“選ばれる”ための求人タイトル雛形50本を収録。

使い方・文字数目安・変数辞書付きで、置換→ABテスト→改善にご活用ください。