“辞退”は悪ではない|母集団よりも適合度を高める視点

採用活動において「辞退されてしまった」という言葉を耳にすると、多くの人事担当者は“残念”“失敗”という印象を持ちがちです。

せっかく時間をかけて面接まで進めたのに、応募者が去ってしまう。数字上は確かに“ロス”に見えます。しかし、果たして「辞退」は本当に悪なのでしょうか。

応募者が辞退する背景には、「企業理解が深まった結果、自分には合わないと判断した」「他社よりも自分にマッチする環境を見つけた」など、むしろ健全な意思決定が隠れています。つまり、辞退は“ミスマッチを防ぐための自然なプロセス”であり、企業側にとっても改善のヒントとなる重要なデータです。

これからの採用では、単に母集団を増やすのではなく、「適合度(フィット)」を高める設計が鍵になります。

本記事では、「辞退=悪」という固定観念を捨て、“適合度重視の採用”へと視点を転換するための考え方と具体的な改善アプローチを解説します。

なぜ「辞退=悪」と捉えられてしまうのか

採用の現場では、「辞退された=失敗した」と感じることが少なくありません。特に応募数や内定数など“量”を重視する風潮の中では、辞退はマイナス指標として扱われがちです。

しかし、辞退が起きるのは必ずしも企業の魅力不足だけが理由ではありません。候補者が自分に合う環境を見極め、早い段階でミスマッチを防いだ結果でもあります。むしろ、こうした辞退は“適合度を高めるための自然なプロセス”と捉えることができます。

「辞退=悪」という固定観念を外すことで、採用は“数を追う活動”から“相性を見極める活動”へと進化します。

この章では、そのために必要な視点転換と、辞退を恐れずに採用の質を高める方法を解説します。

量重視の採用活動がもたらす誤解

企業が「応募数」「面接数」「内定数」をKPIとして追いかけるあまり、「辞退=失敗」という認識が生まれがちです。

しかし採用の本質は“数”ではなく“適合”。母集団を増やすこと自体は悪ではありませんが、目的が「応募を集めること」になってしまうと、入社後の定着や活躍にはつながりにくくなります。

量を重視しすぎると、要件に合わない応募者まで巻き込み、面接対応や調整に時間を取られ、本来注ぐべき候補者体験の改善や採用広報の強化に手が回らなくなります。さらに、通過率や辞退率の分析が曖昧になり、改善の方向性を見失うリスクもあります。

重要なのは、「数を増やす」ではなく「合う人を見つける」指標に切り替えること。採用活動を“数合わせ”から“相性づくり”へ転換することで、辞退は単なる失敗ではなく、より良いマッチングへのステップとして捉えられるようになります。

【関連記事】中小企業がよく直面する5つの採用課題とその原因とは?

「辞退」が示すポジティブサイン

応募者が自ら辞退するという行為は、一見マイナスのように見えて、実は「ミスマッチを自ら防いだ」健全な結果でもあります。

採用活動の目的は“誰でも採用すること”ではなく、“自社に合う人と出会うこと”。その観点で見れば、辞退は単なる離脱ではなく、候補者が主体的に選択を行った証拠です。

特に、採用広報やカジュアル面談を通じて企業理解が深まった結果の辞退は、情報発信の透明性が高いことの表れです。「入社後のギャップを防げた」「早期離職を未然に防止できた」と考えれば、企業にとっても大きな学びになります。

また、辞退理由を丁寧にヒアリング・記録しておくことで、次の改善サイクルにつなげることも可能です。

重要なのは、“辞退を減らす”ことよりも、“辞退が起きても意味がある状態”をつくること。候補者が自社を深く理解し、自らの意思で判断できる採用プロセスこそが、信頼と納得に基づく採用活動の理想形といえるでしょう。

“辞退率”を恐れず、適合度を高める採用設計へ

「辞退率が高い=採用がうまくいっていない」と感じる担当者は少なくありません。確かに、辞退が続くと「魅力が伝わっていないのでは」「面接対応に問題があるのでは」と不安になるものです。

しかし、重要なのは“辞退の数”そのものではなく、辞退がどのような理由で、どのタイミングで起きているかです。

辞退が生まれる背景には、候補者との「情報の非対称性」や「期待のズレ」があります。そのズレを減らし、相互理解を深めることで“辞退率を下げる”のではなく、“適合度を上げる”採用へと変えていくことができます。

つまり、辞退率は恐れるべき数字ではなく、採用プロセスの“改善指標”として活用できるデータです。ここからは、量よりも「質」を重視し、候補者との適合度を高めるための採用設計の考え方を紹介します。

量よりも「質」を測るKPI設計

採用の成果を“応募数”や“内定数”だけで評価してしまうと、本当に見るべき改善ポイントを見落とします。採用担当者が重視すべきなのは、どれだけ「合う人」に出会えているかを示す“質的KPI”です。

たとえば、面接通過率・内定承諾率・入社後定着率といった指標は、採用活動がどれだけ効果的に「マッチング」を生み出せているかを測る重要な基準になります。これらを追うことで、母集団の数を追いかける戦略から、“適合度を上げる戦略”へと自然にシフトできます。

さらに、媒体別や選考フロー別にデータを分解すれば、「どの経路で応募してきた候補者が長く活躍しているか」も見えるようになります。これにより、採用の成果を“量”から“質”へと可視化し、改善の打ち手を具体化できるようになるのです。

【関連記事】今すぐできる“採用業務の見える化”のすすめ

候補者体験を軸にした選考フローの最適化

辞退を単なる“離脱”として捉えるのではなく、「どの段階で、なぜ辞退が起きたのか」を分析することが、採用改善の第一歩です。

多くの企業では、辞退理由を集計しても「他社に決まった」「条件が合わなかった」といった表面的な分類で終わってしまいます。しかし、真の改善には、これらを定性データ(候補者の感情や体験)として捉える視点が欠かせません。

たとえば、面接の日程調整に時間がかかった、面談で得られる情報が少なかった、質問への回答が曖昧だった。これらはすべて候補者体験(Candidate Experience)に直結します。こうした体験の質が低いと、選考途中での辞退や他社への流出が起こりやすくなります。

改善の鍵は、「選考スピード」「情報提供量」「フィードバック精度」の3点です。

選考スピードではレスポンスの即日化や一次面接の短縮化を、情報提供では業務内容やカルチャーの“リアル”を伝える仕組みを整えましょう。また、面接後のフィードバックを丁寧に返すことで、候補者に「自分をしっかり見てもらえた」という安心感を与えられます。

候補者が「ここなら信頼できる」と感じる選考体験を設計することが、結果的に辞退率の低下と適合度の向上の両立につながります。

ミスマッチを防ぐ“情報設計”と“共感採用”

候補者が辞退する理由の多くは、「入社後のイメージが湧かない」「自分に合う環境か不安」といった“情報の不足”にあります。

つまり、辞退を減らすためには、選考プロセスを厳しくするよりも、候補者が納得して判断できるだけの情報を、どれだけ丁寧に伝えられるかが重要になります。

そのために欠かせないのが、“情報設計”と“共感採用”という考え方です。

企業の魅力を一方的に発信するのではなく、「働くリアル」や「価値観の共有」を軸に情報を整理し、候補者が“共感”を起点に応募・選考へ進めるような構造をつくることが求められます。

この章では、採用広報や募集記事、面談コミュニケーションの中で、どのように情報を設計すればミスマッチを防ぎ、共感を生む採用活動へと進化できるのかを解説します。

募集記事・採用広報の透明性を高める

採用広報の目的は「良く見せること」ではなく、「リアルを伝えること」にあります。

企業の理想像だけを発信しても、入社後のギャップを生み、結果的に辞退や早期離職を招くリスクがあります。

一方で、現場社員の声や実際の働き方、挑戦や苦労も含めたリアルな情報を発信することで、候補者は“自分に合うかどうか”を判断でき、応募前から納得感を持つようになります。特にWantedlyのような“共感型採用メディア”では、求人情報というよりも「ストーリー」として企業の想いや文化を伝えることが重要です。

たとえば、「なぜこの事業に取り組むのか」「どんな価値観を共有して働いているのか」といった背景をオープンにすることで、単なる条件マッチではなく、価値観ベースのマッチングを生み出せます。

結果として、辞退率の低下や定着率の向上にもつながります。

採用広報に“誠実さと透明性”を取り入れることこそ、ミスマッチを防ぎ、自社に本当にフィットする人材を惹きつける第一歩です。

【関連記事】Wantedly運用を見直すべき3つの視点と成功企業の共通点とは?

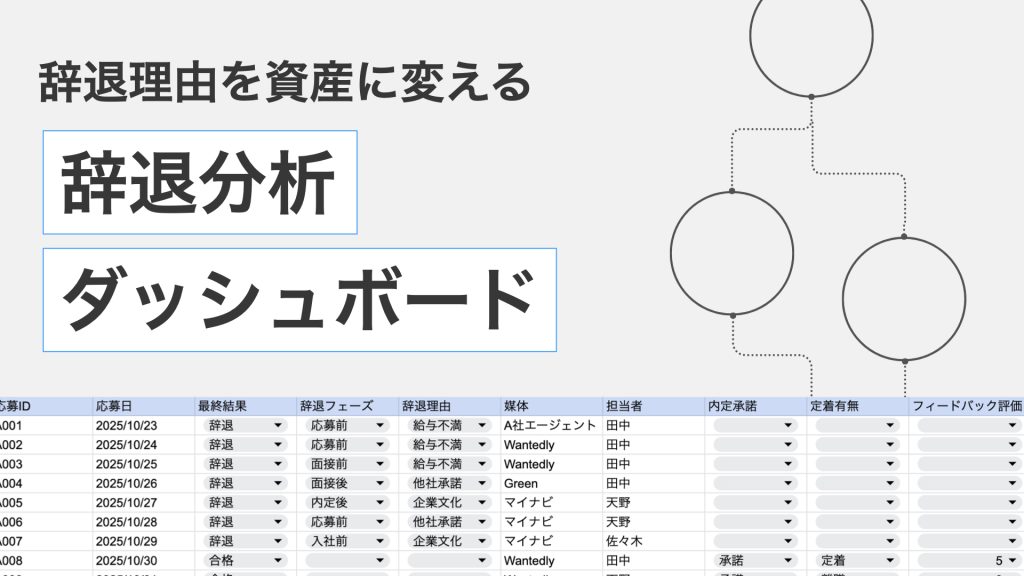

「辞退データ」を資産に変える仕組み化

辞退は“終わり”ではなく、“改善のはじまり”です。

辞退者から得られる情報をデータとして蓄積・活用すれば、採用活動の精度を大きく高めることができます。まずは、辞退理由をアンケートやスプレッドシートで定量・定性の両面から整理し、定期的にチームで共有する仕組みを整えましょう。

たとえば、「仕事内容がイメージしづらかった」「他社の方が選考が早かった」「面接での温度感が低かった」などの声を分類することで、どのフェーズで候補者の熱量が下がったのかを可視化できます。

これにより、募集内容の改善や面談内容の最適化、選考スピードの見直しなど、次回以降の施策に具体的な根拠を持たせられます。

さらに、これらの辞退データを媒体別・職種別・担当者別に集計すれば、どこに課題が潜んでいるかが明確になります。

辞退率を“ネガティブ指標”として避けるのではなく、“改善指標”として定点観測する文化を根づかせることが、採用活動の成熟化を加速させるポイントです。

まとめ|「辞退のない採用」より、「納得のある採用」へ

採用活動において「辞退ゼロ」を目指すことは、一見理想のように思えます。しかし、本当に大切なのは“全員が入社すること”ではなく、“お互いが納得して選び合うこと”です。

違和感を抱えたまま入社する人がいない状態こそが、企業と候補者双方にとって健全な採用のあり方といえます。

辞退は、ミスマッチを未然に防ぐための自然なプロセスであり、候補者の理解や判断の深さを示すサインでもあります。

だからこそ、「辞退を減らす」ことを目的とするのではなく、“納得して判断できる採用体験”をつくることを目指すべきです。

母集団の数を追うよりも、“自社に本当にフィットする人”に出会える採用運用へとシフトすることで、結果的に定着率の向上やエンゲージメントの強化につながります。

辞退を恐れず、むしろ“自社らしい採用の精度を高めるきっかけ”として捉えることが、これからの採用の成熟に欠かせない視点です。

【この記事の制作元|株式会社ルーチェについて】

株式会社ルーチェは、中小・ベンチャー企業の「採用力強化」を支援する採用アウトソーシング(RPO)カンパニーです。創業以来、IT・WEB業界を中心に、企業ごとの課題に寄り添った採用支援を行っています。

私たちが大切にしているのは、「代行」ではなく「伴走」。スカウト配信・媒体運用・応募者対応といった実務支援にとどまらず、採用計画の策定、ペルソナ設計、採用ブランディングまでを一貫してサポート。企業の中に“採用の仕組み”を残すことを目指しています。また、Wantedlyをはじめとしたダイレクトリクルーティングの運用支援や、媒体活用の内製化支援にも注力。単なる代行ではなく、社内に採用ノウハウを蓄積させながら、再現性ある成果につなげることが特徴です。

「採用がうまくいかない」「業務に手が回らない」「属人化していて引き継ぎができない」、そんなお悩みを抱える企業のご担当者さまに、私たちは“仕組み化”という選択肢をご提案しています。お気軽にご相談ください!

辞退分析ダッシュボード

応募から入社前までの5フェーズ別辞退率を自動可視化。辞退理由の傾向分析、およびフェーズごとの回収タイミング、回収手法、トーク例を格納し、辞退分析による採用改善を支援します。