採用が属人化している会社が見直すべき、仕組み化の3ステップ

採用が特定の担当者に依存していませんか?「あの人がいないと採用が止まる」といった“属人化”は、多くの企業で見られる課題です。ノウハウが共有されないことで、効率や成果にもバラつきが出やすくなります。

そこで注目されているのが「採用業務の仕組み化」。誰が担当しても一定の成果が出る体制をつくることで、リスクを減らし、改善も進めやすくなります。

この記事では、属人化を防ぐための「仕組み化の3ステップ」と具体的な対策をご紹介します。採用の安定運用を目指す方は、ぜひご覧ください。

採用の属人化とは?なぜ今、仕組み化が必要なのか

採用活動における“属人化”とは、特定の担当者にノウハウや業務が集中し、その人がいないと採用が回らなくなる状態を指します。担当者のスキルに頼った運用は一見スピーディーに見えるかもしれませんが、業務の再現性や継続性に欠け、退職や異動などの変化に対して極めて脆弱です。

また、採用活動は人事部だけで完結するものではなく、現場や経営層とも連携が必要な“全社的な業務”です。にもかかわらず、業務がブラックボックス化されていると、他部署との連携が取りづらくなり、採用成果にも悪影響を及ぼします。

だからこそ、今求められているのは「誰が担当しても一定の成果が出せる仕組み」を構築すること。属人化から脱却し、再現性と柔軟性を備えた採用体制をつくることが、企業の採用力を底上げする第一歩となります。

担当者依存が招くリスクとは

採用活動が特定の担当者に依存している状態は、一見スムーズに進んでいるように見えるかもしれません。しかし、その裏には大きなリスクが潜んでいます。たとえば、担当者が突然の異動や退職となった場合、採用業務がストップしてしまうケースは珍しくありません。

過去のナレッジや進行中の案件が属人的に管理されていると、情報の引き継ぎが困難になり、採用活動が大きく遅延する恐れがあります。

さらに、担当者の経験やスキルに依存した運用では、属人性が強くなるほど、再現性のある採用活動が難しくなります。業務のやり方が言語化されていないと、新たに採用業務に携わるメンバーがキャッチアップしづらくなり、チーム全体のパフォーマンスにも影響します。

このように、採用活動の属人化は「短期的な効率」と引き換えに「長期的な安定性と成長機会」を失うリスクをはらんでいます。だからこそ、業務の標準化・共有化によって、担当者が変わっても機能する仕組みづくりが必要不可欠なのです。

採用が属人化しやすい組織の特徴

採用が属人化しやすい組織には、いくつかの共通した特徴があります。まず、「採用が人事一人に任されている」状態です。人手不足や組織体制の都合で、採用業務が特定の担当者に集中している企業では、ノウハウの共有が進まず、業務がブラックボックス化しやすくなります。

次に、「採用業務が仕組み化されていない」ことも大きな要因です。たとえば、求人票作成・候補者対応・面接調整・スカウト配信などが個人の経験や判断に依存しており、マニュアルや運用ルールが整備されていない企業は、誰が担当するかによって質にばらつきが生じやすくなります。

さらに、「経営層や現場を巻き込めていない」点も見逃せません。人事が一人で採用を担う構図では、現場視点や経営の意志が採用戦略に反映されづらくなり、結果として人事の属人性を強めてしまいます。

このような状態が続くと、担当者の不在時に採用活動が停滞し、採用目標の未達やチームへの負担増加といった問題が表面化します。属人化を防ぐには、まずこうした組織の課題を正しく認識することが第一歩です。

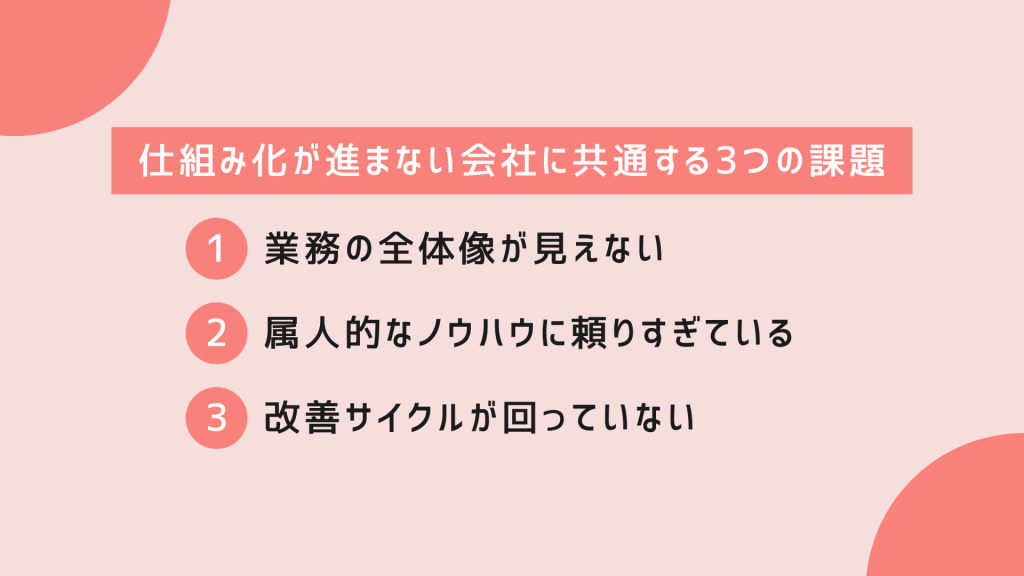

仕組み化が進まない会社に共通する3つの課題

採用業務の仕組み化は、多くの企業が必要性を感じながらもなかなか実行に移せていないのが実情です。その背景には、「何から手をつければよいかわからない」「時間も人手も足りない」「結局、属人的に動いた方が早い」といった、現場ならではの悩みがあります。

特に成長フェーズやリソースが限られる中小企業では、採用担当者が他の業務と兼任しているケースも多く、効率化に手が回らないことが珍しくありません。

こうした状態が続くと、ノウハウの蓄積や再現性のある運用が難しくなり、採用成功の再現性が担保できなくなってしまいます。ここでは、採用業務の仕組み化が進まない企業に共通する3つの課題を整理し、それぞれの解決のヒントを探っていきます。

業務の全体像が見えない

採用業務が仕組み化できない理由のひとつに、「業務の全体像が見えていない」ことが挙げられます。求人原稿の作成、スカウトの配信、応募者対応、面接調整、内定フォローなど、採用活動は多岐にわたる業務で構成されています。しかし、これらの業務が誰によって、いつ、どのように行われているかが明文化されていないケースが少なくありません。

その結果、業務が属人化し、引き継ぎも難しくなり、担当者が変わるたびに品質やスピードが落ちてしまうのです。

この課題を解決する第一歩は、業務の棚卸しです。タスクを洗い出し、それぞれの作業内容・担当者・工数を可視化することで、ボトルネックや重複業務が見えてきます。

【関連記事】今すぐできる“採用業務の見える化”のすすめ

属人的なノウハウに頼りすぎている

採用活動がうまくいっている企業の中にも、「〇〇さんにしかできない」という状態に陥っているケースは少なくありません。経験豊富な担当者の“勘”や“暗黙知”によって候補者の見極めやコミュニケーションが成り立っている場合、ノウハウが属人化しているといえます。この状態では、担当者が異動・退職した瞬間に採用の質やスピードが低下するリスクが極めて高くなります。

属人的なノウハウに頼りすぎている組織では、判断基準やコミュニケーションの型が共有されておらず、再現性のある仕組みに落とし込めていません。こうしたリスクを回避するためには、日々の採用業務におけるアクションを文書化し、ナレッジとして蓄積・共有することが不可欠です。

たとえば、「どのようなスカウト文面が返信率が高いか」「面談で候補者の志望度を上げるトーク例」などを社内wikiや共有ドライブで記録しておくと、チーム全体のナレッジが底上げされ、属人化から脱却しやすくなります。

改善サイクルが回っていない

採用活動は一度実施して終わりではなく、常に振り返りと改善を重ねていく必要があります。

しかし、属人化している企業の多くは、KPIの設定や定期的なレビュー体制が整っておらず、「うまくいった・いかなかった」の感覚に頼った運用に陥りがちです。その結果、効果的な打ち手が検証されず、同じ失敗を繰り返したり、成功の再現ができなかったりと、採用の質や効率が上がらない状況が続きます。

改善サイクルが回っていない状態では、スカウト文面や媒体の選定、面談対応といった各プロセスで属人的判断が横行し、組織としての採用力が高まりません。こうした状況を脱するには、「送信数・開封率・返信率・面談化率」などの指標を明確に定め、週次や月次で振り返りを行いましょう。

そのうえで、データに基づいた仮説検証と改善アクションをチームで共有することが、仕組み化の第一歩となります。継続的なPDCAを通じて初めて、組織全体の採用力が底上げされていくのです。

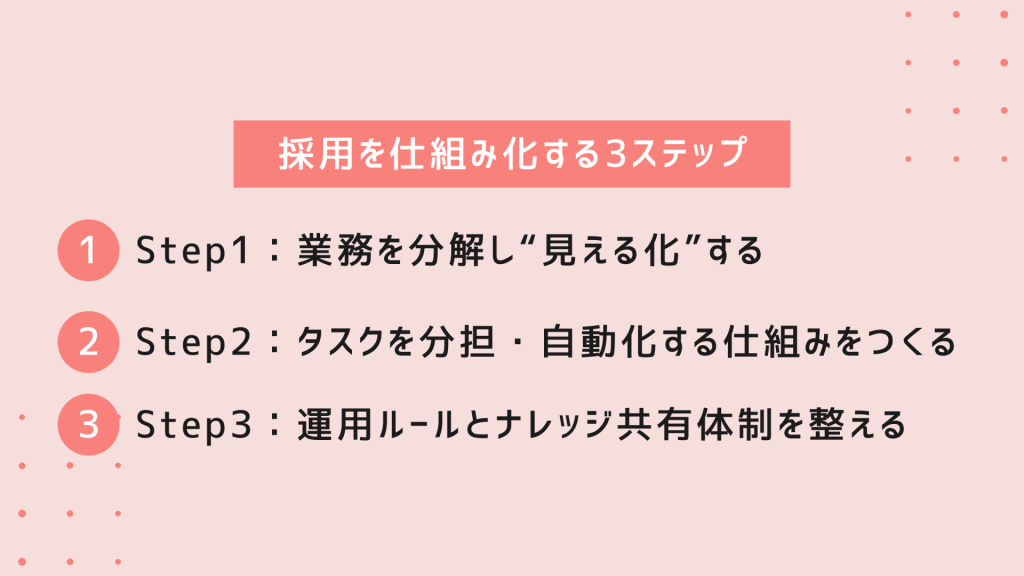

採用を仕組み化する3ステップ

採用活動が属人化している企業では、「特定の担当者がいないと何も進まない」「ノウハウが引き継がれず毎回ゼロからやり直し」といった問題が起こりやすくなります。こうした状況を脱却し、継続的かつ安定的に採用成果を出すためには、採用業務そのものを“仕組み化”することが不可欠です。

仕組み化とは、業務を属人化させずに再現性のあるプロセスとして設計し、誰が担当しても一定の成果を出せる状態にすることを指します。

そのためには、目の前の業務をただこなすのではなく、採用活動全体を見える化し、分担し、運用・改善できる体制を整える必要があります。ここでは、採用を仕組み化するための3つのステップをわかりやすく解説していきます。

STEP1:業務を分解し“見える化”する

採用業務の仕組み化の第一歩は、現在行っている業務をすべて洗い出し、業務の全体像を“見える化”することです。

例えば、「募集記事の作成」「媒体選定」「スカウト配信」「応募者対応」「面接日程調整」「合否連絡」など、日々の業務を具体的なタスク単位で細かく棚卸ししていきます。このプロセスを通じて、どこに業務が集中しているか、無駄や属人化の原因がどこにあるかを把握できます。

業務の見える化には、エクセルやNotionなどのツールを活用するのがおすすめです。また、業務ごとに「担当者」「頻度」「所要時間」なども一緒に記録しておくと、業務の偏りやリソース不足も明確になります。

採用担当者が日々の業務に追われていると、全体を俯瞰する時間がなかなか取れませんが、この作業こそが属人化から脱却し、仕組み化を始める重要な第一歩です。

STEP2:タスクを分担・自動化する仕組みをつくる

業務の見える化ができたら、次はそのタスクを「誰が」「どこまで」「どのように」行うかを明確にし、分担・自動化の仕組みをつくる段階です。属人化していた業務をチーム全体で分担することで、特定の人に負荷が集中することを防ぎ、誰かが抜けても運用が止まらない状態を目指します。

例えば、応募者対応やスカウト配信は人事が担当し、媒体運用はマーケティング部門が一部を兼任する、など職種横断で協力できる体制を組むのも有効です。加えて、メールの自動返信設定や日程調整ツール、ATS(採用管理システム)などのテクノロジーを活用することで、作業負荷を大幅に軽減できます。

また、リソースが足りない、ノウハウが不足しているタスクについては外部支援の活用も視野に入れるべきです。特に「スカウト配信」「媒体運用」「応募対応」など、専門性と工数の両方が求められる業務は、外注することでスピーディかつ安定した運用が可能になります。

【関連記事】採用の外注活用ガイド|外注で効率化できる業務と自社で担うべき業務の境界線

STEP3:運用ルールとナレッジ共有体制を整える

採用業務の仕組み化において最後に欠かせないのが、「運用ルール」と「ナレッジ共有」の体制整備です。業務を属人化させないためには、「誰が」「何を」「いつ」「どうやって」行うかを文書化し、チーム全員で共有できる状態にしておく必要があります。

具体的には、採用プロセスごとの業務フローをマニュアルとして整備し、日々のオペレーション手順・ツールの使い方・候補者対応の基準などを明文化します。これにより、担当者が変わってもスムーズに引き継ぎが可能になり、業務の質が安定します。

さらに、定期的に振り返りの場を設けて、成功事例や失敗から得た知見をチームで共有することも重要です。情報共有には、社内のナレッジツール(NotionやGoogleドキュメントなど)を活用すると、メンバーがいつでもアクセスしやすくなります。

こうした仕組みを整えることで、「人ではなく仕組みで回る採用体制」を実現し、長期的に安定した採用活動を継続できるようになります。仕組みがあれば、人が入れ替わっても、採用力は継承されていくのです。

仕組み化を加速させる“外部支援”の使い方

採用の仕組み化を進めるうえで、「すべてを自社だけで完結させる」ことにこだわりすぎると、かえって非効率になることがあります。特にリソース不足やノウハウの欠如といった課題を抱える企業にとっては、外部支援の活用が仕組み化の加速装置になります。

実際、採用支援に特化したパートナーは、媒体運用やスカウト配信、応募対応といった業務の最適化に豊富な知見を持っており、自社のボトルネックを見極めながら改善提案をしてくれます。重要なのは、外部に任せきりにするのではなく、社内にナレッジを残す視点で連携すること。

ここでは、外部支援を活用すべきタイミングと、活用時に気をつけるべきポイントについて解説します。

どんな企業がRPOを導入すべきか?

RPO(採用代行)サービスの導入を検討すべき企業には、いくつかの共通した課題があります。たとえば、「人手不足で母集団形成が追いつかない」「スカウトや媒体運用のノウハウが社内にない」「短期間で成果を求められている」といったケースです。

これらの課題は、放置すると採用活動そのものが停滞してしまう恐れがあるため、早期に外部支援を活用することが有効です。RPOは単なる業務委託ではなく、採用の戦略設計から実務運用まで一気通貫でサポートしてくれるため、仕組み化の推進にもつながります。

とはいえ、「どこまでを外部に任せるべきか」「自社の体制とどう連携するか」は慎重に検討すべきポイントです。導入前には、自社の採用状況を客観的に把握し、必要な支援領域を明確にすることが欠かせません。

導入時の注意点と社内ノウハウの蓄積方法

RPOサービスを導入する際に注意すべきポイントの一つは、「丸投げ」によるノウハウの社内蓄積不足です。たしかに外部に任せることで一時的なリソース不足は解消できますが、自社に知見が残らなければ、将来的にまた同じ課題を繰り返す可能性があります。

そのため、導入時には業務フローやナレッジの「見える化」と「共有化」を意識することが重要です。たとえば、RPOパートナーと定期的にミーティングを実施し、成果データや改善策を社内メンバーと共有する仕組みを構築しましょう。

加えて、採用活動の中で得られた成功パターンや失敗事例をドキュメントに残し、社内マニュアルとして更新していくことも効果的です。さらに、RPO側から提供されるスカウト文例や媒体活用のノウハウを社内教育に活かすことで、現場のスキルアップにもつながります。

外部の力を借りつつ、インハウスで運用できる体制を整える。この意識こそが、持続的な採用力強化の鍵となります。導入はゴールではなく、組織として「仕組み」を自走させるための第一歩です。

【関連記事】失敗しないRPO導入法|採用代行を選ぶ前に見るべき5つの視点

まとめ|「人に依存しない採用体制」が採用力をつくる

採用活動における属人化は、企業の成長スピードや採用成果に大きな影響を及ぼします。特定の人材に業務が集中すると、退職や異動によって採用業務が停滞したり、過去の成功事例やノウハウが引き継がれず、同じ失敗を繰り返すリスクが高まります。これからの時代に求められるのは、特定の人に依存せず、誰が担当しても一定の成果が出せる“仕組み化された採用体制”です。

本記事では、採用の属人化を防ぐための3つのステップをご紹介しました。Step1ではまず、業務を細分化・可視化し、全体像と属人領域を明確にすること。Step2では、タスクごとに分担と自動化を進め、自社で持つべき業務と外注すべき業務の切り分けを行うこと。そしてStep3では、ナレッジの蓄積と共有ルールを整備し、チーム全体で運用改善を回せる体制を構築することが重要です。

さらに、必要に応じてRPOなどの外部支援を活用することで、スピーディに成果を出しつつ、社内に知見を残すことも可能になります。ただし「丸投げ」ではなく、伴走型の支援を選び、自社にノウハウを定着させていく視点が欠かせません。

人に頼る採用から、仕組みで動く採用へ。これこそが、変化の激しい時代においても安定して優秀な人材を確保し続ける、未来志向の採用戦略と言えるでしょう。

【この記事の制作元|株式会社ルーチェについて】

株式会社ルーチェは、中小・ベンチャー企業の「採用力強化」を支援する採用アウトソーシング(RPO)カンパニーです。創業以来、IT・WEB業界を中心に、企業ごとの課題に寄り添った採用支援を行っています。

私たちが大切にしているのは、「代行」ではなく「伴走」。スカウト配信・媒体運用・応募者対応といった実務支援にとどまらず、採用計画の策定、ペルソナ設計、採用ブランディングまでを一貫してサポート。企業の中に“採用の仕組み”を残すことを目指しています。また、Wantedlyをはじめとしたダイレクトリクルーティングの運用支援や、媒体活用の内製化支援にも注力。単なる代行ではなく、社内に採用ノウハウを蓄積させながら、再現性ある成果につなげることが特徴です。

「採用がうまくいかない」「業務に手が回らない」「属人化していて引き継ぎができない」、そんなお悩みを抱える企業のご担当者さまに、私たちは“仕組み化”という選択肢をご提案しています。お気軽にご相談ください!

採用業務仕組み化チェックリスト

「採用業務仕組み化チェックリスト|属人化脱却のための実践ロードマップ」を無料配布中。

業務整理から体制づくりまで、見直しのヒントが詰まった一枚です。ぜひご活用ください。