スカウト配信代行と自社運用の違いとは?成果・スピード・体制の差を検証

ダイレクトリクルーティングの中心施策である「スカウト配信」

企業が求める人材に直接アプローチできる一方で、候補者リストの抽出、文面作成、送信管理、効果分析といった業務は膨大で、人事担当者に大きな負担がかかります。

自社で対応するケースもあれば、専門の代行サービスに委託するケースも増えており、成果やスピード、体制面での違いが企業の採用力を左右しています。

では、スカウト配信を「自社運用」と「代行」に分けたとき、それぞれにどのような特徴と課題があるのでしょうか。

本記事では、両者を多角的に比較し、最適な選択を検討するためのポイントを解説します。

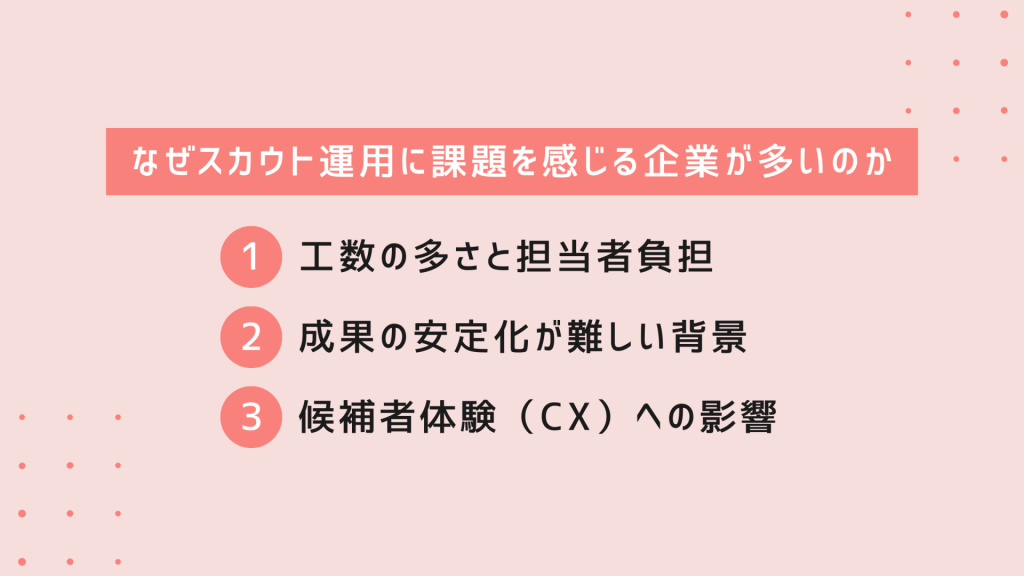

なぜスカウト運用に課題を感じる企業が多いのか

スカウト配信は、母集団形成や応募獲得に直結する重要な手法であり、多くの企業が導入しています。しかし、実際の現場では「想定より成果が出ない」「運用に時間がかかりすぎる」といった課題を抱えるケースが少なくありません。

候補者リストの精度や文面の質が成果に大きく影響する一方で、それらを継続的に改善し続けるには相応のリソースとノウハウが必要です。さらに、候補者体験(CX)を損なわないための迅速な対応も欠かせず、人事担当者の負担は増加の一途をたどっています。

ここでは、企業がスカウト運用で直面しやすい具体的な課題を整理していきます。

工数の多さと担当者負担

スカウト配信は「候補者に直接アプローチできる効率的な手法」と思われがちですが、実際の運用では想像以上に多くの工数が発生します。

人事担当者が日常業務と並行して行うには負担が大きく、成果を安定させにくいのが現実です。

スカウト配信にかかる主な工数:

候補者リストの抽出

∟媒体ごとに検索条件を設定し、ターゲット人材をリスト化

∟応募可能性の高い候補者を見極める必要がある

文面の作成・カスタマイズ

∟応募者の興味を引くタイトル・本文の設計

∟候補者ごとに内容を調整し、個別感を出す工夫が求められる

送信と管理

∟送信数の調整や配信タイミングの管理

∟既読率や返信率をモニタリングし、次回改善に活かす

効果測定と改善

∟既読率・返信率・応募率を集計

∟ABテストを通じて文面やターゲティングを修正

こうした業務を毎日繰り返す必要があるため、人事担当者は膨大な時間をスカウト運用に割かざるを得ません。その結果、本来注力すべき「候補者との面接」「社内との要件すり合わせ」といったコア業務に手が回らなくなるケースも多く見られます。

スカウト配信は成果を出すために欠かせない施策である一方、その工数の大きさが企業にとって大きなハードルとなっているのです。

成果の安定化が難しい背景

スカウト配信は「送れば必ず応募が得られる」というものではなく、成果が安定しにくいという特性があります。多くの企業が抱える共通の悩みは、以下のような点に集約されます。

- 候補者の反応率のばらつき

同じ媒体で同様の条件を設定しても、時期や職種によって返信率は大きく変動します。求職者の転職意欲が低いタイミングでアプローチしても、期待した成果につながらないことが少なくありません。

- 文面の質による差

スカウトメールは“開封されるかどうか”“最後まで読まれるかどうか”で効果が大きく変わります。しかし、限られた人事リソースの中で候補者ごとにカスタマイズした文面を作成するのは容易ではなく、結果的に汎用的なメッセージになりがちです。

- 改善のサイクルを回せない

配信後のデータを分析し、次回に活かすサイクルが十分に回らないと、改善余地があっても同じ結果を繰り返してしまいます。

これらの要素が積み重なることで、「自社でスカウトを打っても効果が見えない」「思ったように人材が採用できない」といった課題感が生まれているのです。

候補者体験(CX)への影響

スカウト配信は、企業と候補者との最初の接点となる重要な場面です。

ここでの体験がポジティブであれば応募や面接につながりやすくなりますが、逆にネガティブな印象を与えると「この会社からのメールは読まない」「応募は見送ろう」と判断される可能性が高まります。

特に自社での運用では、日々の業務に追われる中で以下のような課題が生じやすい傾向があります。

- テンプレート化した文面の氾濫

候補者の経歴に合っていない内容は「大量送信」と受け止められ、返信率の低下を招く。

- 返信の遅れ

せっかく応募意欲を持った候補者へのレスポンスが遅れると、他社に流れてしまうリスクが高い。

- 情報不足による不信感

企業理解やポジション理解が浅いままのアプローチは、候補者の信頼を損なう可能性がある。

候補者に「自分のためのスカウトだ」と感じてもらうことが、ダイレクトリクルーティング成功の鍵です。

しかし実際には、適切なタイミング・文面・フォローを自社だけで徹底するのは難しく、多くの企業が候補者体験の質を維持する点で課題を抱えています。

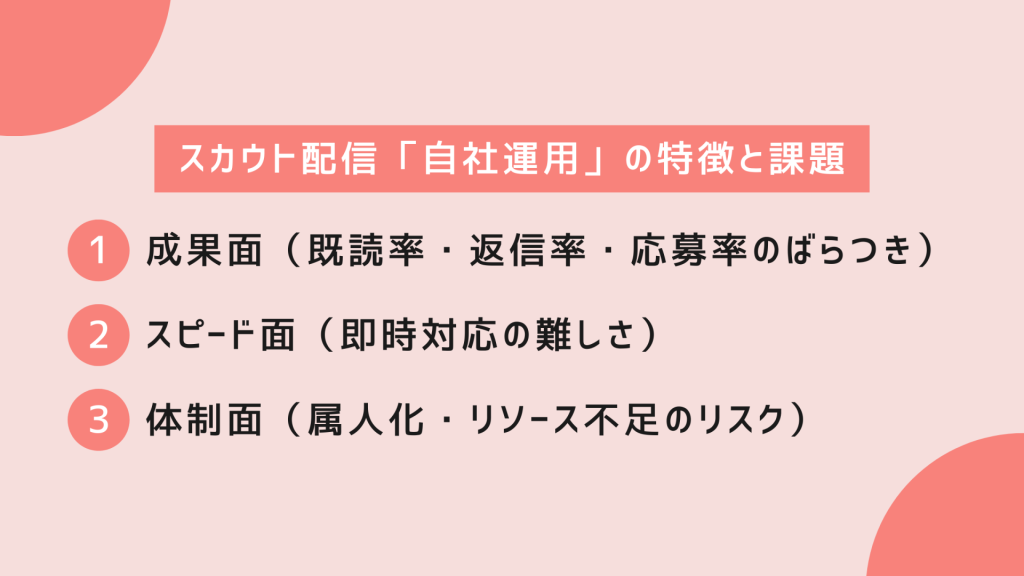

スカウト配信「自社運用」の特徴と課題

多くの企業はまず、自社の人事担当者が直接スカウトメールを作成・送信する「自社運用」から取り組みを始めます。自社の採用ニーズや組織の魅力を一番理解しているのは社内の担当者であり、メッセージのトーンや候補者への訴求ポイントを自らコントロールできる点は大きなメリットです。

しかしその一方で、毎日の送信数確保や文面の改善、候補者からの返信対応までを限られたリソースで担うのは容易ではありません。とくに兼務の多い人事担当者にとって、継続的かつ戦略的な運用を続けることは大きな負荷となり、成果のバラつきや機会損失を招く要因となっています。

本章では、自社運用ならではの強みと限界を整理し、どのような観点で代行活用を検討すべきかを考えていきます。

成果面(既読率・返信率・応募率のばらつき)

スカウト配信を自社で運用する際に最も大きな課題の一つが、「成果の安定性の低さ」です。

スカウトは、送れば必ず反応が返ってくるわけではなく、候補者の状況やメッセージ内容によって結果が大きく左右されます。

- 既読率のバラつき

送信する時間帯やタイトルの書き方ひとつで開封率は大きく変動します。特に平日夜や週末前後で反応率に差が出やすく、最適なタイミングを探る工数が必要です。

- 返信率の低迷

候補者のプロフィールに合わない一斉送信は「スルー」されがちで、個別化が不十分だと返信率は数%にとどまります。

- 応募率の伸び悩み

返信があっても、選考に進む割合はさらに絞られるため、一定のクオリティを維持し続けるのは容易ではありません。

このように、自社運用だけでは配信の“当たり外れ”が大きく、効果を安定させるのが難しいのが実情です。こうした課題を解消する手段として、代行サービスの活用に注目が集まっています。

スピード面(即時対応の難しさ)

スカウト配信においては、スピードが成果を大きく左右します。候補者は複数企業から同時にオファーを受けているケースが多く、早い段階で接点を持てるかどうかが返信率や応募率に直結します。

しかし自社で運用する場合、日々の業務に追われてすぐに候補者へ返信できなかったり、送信タイミングが遅れたりすることが珍しくありません。

特に以下のようなシーンで遅れが生じやすくなります。

・応募者からの問い合わせにすぐ対応できず、他社へ流れてしまう

・スカウト送信が業務の合間になり、最適な時間帯を逃す

・担当者の不在時に候補者対応が滞る

こうした遅延は候補者に「自分は優先度が低いのでは」と感じさせ、志望度を下げる大きな要因になります。

自社運用だけで対応する場合、スピードの限界がどうしても存在するため、即時対応が可能な外注チームを組み合わせるかどうかが重要な検討ポイントとなります。

体制面(属人化・リソース不足のリスク)

スカウト配信を自社運用で進める場合、最も大きな課題となるのが体制面での制約です。

多くの企業では、採用専任担当が少なく、人事が採用・労務・総務などを兼務しているケースが一般的です。その結果、スカウト業務が一人に集中し、担当者依存の“属人化”が進んでしまいます。

属人化が起きると、担当者の異動や退職があった際にノウハウが引き継がれず、運用が一時的にストップするリスクが生まれます。また、日常業務の負荷が高いと、候補者リストの更新や効果分析が後回しになり、母集団形成が安定せず採用成果もブレやすいという課題が顕在化します。

さらに、複数の採用チャネルを同時に運用するには相応の人数と時間が必要ですが、中小企業やスタートアップでは人員を確保するのが難しいのが現実です。

自社で抱えるリソースの限界を認識し、外注を活用するかどうかを判断することが、継続的に成果を出すための第一歩となります。

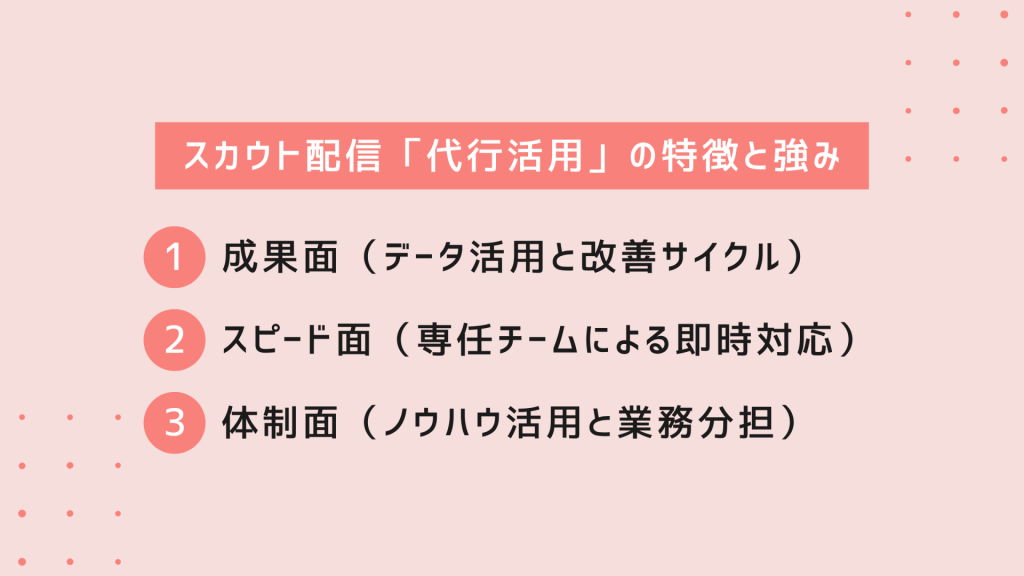

スカウト配信「代行活用」の特徴と強み

自社でのスカウト運用に課題を感じる企業が増える一方で、近年は「スカウト配信代行サービス」を活用するケースが急増しています。

専門の代行会社は、複数媒体での運用ノウハウや成功事例を蓄積しており、候補者リストの精度向上や返信率アップを得意としています。さらに、専任チームが短期間で大量のスカウトを送信できるため、スピードと効率の両立が可能です。

一方で、採用要件や自社の魅力を言語化して候補者に伝える部分は、あくまで自社の役割です。外注の強みを正しく理解し、適切に活用することで、応募数や成果を安定的に伸ばすことができます。

ここでは、代行活用の具体的な特徴とメリットを整理し、活用のポイントを解説します。

成果面(データ活用と改善サイクル)

スカウト配信を外注する大きな強みは、データに基づいた成果の最大化が可能になる点です。

自社運用では「送っても返信が来ない」「応募が安定しない」といった状況に陥りがちですが、代行会社は多様な企業の支援実績を通じて、効果的な運用ノウハウを蓄積しています。

外注による成果向上のポイント

データドリブンな運用

過去の送信実績や媒体データを活用し、ターゲット層が反応しやすい条件を特定。

文面最適化

候補者ごとに合わせたタイトル・メッセージを作成し、既読率・返信率を高める。

ABテストの実施

複数の文面や送信タイミングを試し、反応率が高いパターンを迅速に反映。

継続的な改善サイクル

応募数・有効応募率・内定率などをKPIとして追跡し、短期的な効果測定と中長期的な改善を実現。

このように、外注を活用することで単発的な成果にとどまらず、「勝ちパターン」を積み上げて再現性のあるスカウト運用を実現できるのです。

自社での試行錯誤に時間を費やすより、専門チームの知見を取り入れる方が早く安定した成果にたどり着けます。

スピード面(専任チームによる即時対応)

スカウト運用において、候補者へのスピーディーなアプローチは成果を大きく左右します。

求職者は複数の企業から同時にスカウトを受け取っているため、返信が早い企業ほど候補者の関心を引きやすく、面談設定や応募につながる可能性が高まります。

代行サービスを利用する最大の強みは、専任チームが常時稼働している点です。これにより、以下のような即時対応が可能になります。

外注による成果向上のポイント

毎日安定したスカウト送信

専任体制により、候補者がアクティブな時間帯を狙った継続的な配信が可能。

迅速な返信対応

候補者からの反応を逃さず、即日〜翌日に対応できるため志望度を下げにくい。

送信数の担保と調整

大量の配信を短期間で実行でき、繁忙期でも必要数を安定して確保。

このように、外注によって「即時性」を武器にできることで、返信率や応募率が向上し、競合他社に先んじて候補者との接点を確保できるのです。

体制面(ノウハウ活用と業務分担)

スカウト配信を外注する大きな利点の一つは、専門チームのノウハウを活用しながら、自社リソースを戦略業務に集中できることです。

外注による成果向上のポイント

専門ノウハウの取り込み

代行会社は複数企業の支援実績を持ち、媒体ごとの特性や返信率を高める文面傾向などを熟知しています。その知見を活用することで、自社だけでは得にくい改善ポイントを取り入れられます。

役割分担の明確化

候補者リストの抽出やスカウト送信といった定型業務は外注に任せ、面接や最終的な採用判断など「人にしかできない業務」に社内人事が注力できます。これにより、業務全体の効率が高まります。

属人化リスクの回避

自社だけで運用すると担当者に依存しやすく、異動や退職でノウハウが途絶える恐れがあります。代行を活用すれば、チーム単位で運用されるため継続性が担保されます。

このように、外注を取り入れることで「オペレーションはプロに任せ、戦略と判断は自社が担う」という理想的な体制が構築できます。

結果として、短期的な効率化だけでなく、長期的な採用力強化にもつながるのです。

スカウト配信代行サービス「トモニdirect」の詳細はこちら

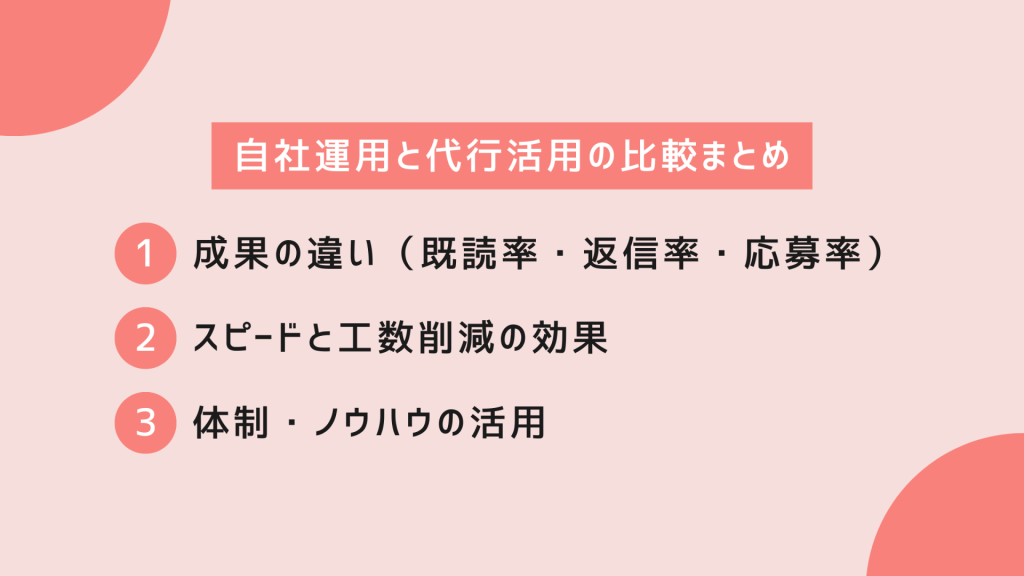

自社運用と代行活用の比較まとめ

ここまで、自社運用と代行活用それぞれの特徴や課題、強みを整理してきました。スカウト配信は、母集団形成の質とスピードを左右する重要な施策である一方、運用方法によって成果が大きく変わります。

自社運用は「自社の魅力を直接伝えられる」「柔軟にコントロールできる」といった強みがある一方で、工数負担や成果の安定化という課題を抱えがちです。逆に代行活用は「ノウハウや専任体制を取り込める」「即時対応が可能」といったメリットがある反面、情報共有の仕組みづくりが不可欠です。

本章では、両者の違いを成果・スピード・体制の3つの観点で比較し、自社にとって最適なスカウト運用体制を判断するための指針を整理していきます。

成果の違い(既読率・返信率・応募率)

スカウト配信における最大の関心事は「どれだけ成果につながるか」です。自社運用と代行活用では、運用体制やノウハウの有無によって、既読率・返信率・応募率に明確な差が生じます。

以下に代表的な比較イメージを整理しました。

| 指標 | 自社運用 | 代行活用 |

|---|---|---|

| 既読率 | 約60〜70%前後 配信時間や文面工夫で成果にばらつき | 約70〜80% データに基づいたタイトル最適化と配信タイミング管理 |

| 返信率 | 約5〜8% テンプレート依存や工数不足で低下しやすい | 約10〜15% 候補者ごとに文面をカスタマイズし反応率を改善 |

| 応募率 | 約2〜4% 面談設定につながらないケースが多い | 約6〜10% 候補者体験を意識した即時対応で応募意欲を引き出す |

※数値はあくまで一般的な目安であり、職種や媒体によって変動します。

自社運用ではリソースやノウハウ不足から成果が不安定になりやすいのに対し、代行活用では専任チームとデータドリブンな改善により安定した成果の再現性を高めやすいのが特徴です。

スピードと工数削減の効果

スカウト配信では「どれだけ早く、効率的に動けるか」が成果を大きく左右します。自社運用と代行活用では、対応スピードや工数のかかり方に明確な違いがあるため、以下の観点から比較してみましょう。

| 観点 | 自社運用 | 代行活用 |

|---|---|---|

| スカウト送信スピード | 担当者のスケジュールに依存しがちで、送信が遅れることも多い | 専任チームが常時稼働し、候補者がアクティブな時間帯に合わせて即日対応可能 |

| 工数負担 | 媒体管理・文面作成・返信対応まで自社が担うため、工数が増えやすい | ルーチン作業を外注することで、社内は面接や戦略業務に集中できる |

| スケーラビリティ | 採用数増加時に担当者のキャパシティ不足が発生しやすい | 外注側がリソースを調整でき、必要な時に必要な分だけ迅速に対応可能 |

このように、外注を活用することでスピード感のある対応と業務効率化を同時に実現できるため、特に採用強化期やリソースが限られる企業にとって有効な選択肢となります。

体制・ノウハウの活用

スカウト配信は、単に「送る」だけでは成果につながりません。候補者に響く文面設計や適切なターゲティング、配信後の改善サイクルをどれだけ回せるかが重要です。

この点で、自社運用と代行活用には明確な違いがあります。

| 観点 | 自社運用 | 代行活用 |

|---|---|---|

| ノウハウの蓄積 | 担当者の経験に依存。学習サイクルが遅く、成果が属人的になりやすい | 複数企業の支援実績を基にした最新データや成功事例を活用できる |

| 業務分担 | 候補者リスト作成から文面作成、送信、効果分析までを自社で実施 | 定型作業は外注に任せ、社内は面接・採用判断などコア業務に集中 |

| 属人化リスク | 担当者の異動・退職でノウハウが途絶える可能性が高い | チーム体制で運用されるため継続性が担保され、安定した成果を維持可能 |

代行を活用することで、自社には蓄積しにくい他社事例や市場データに基づく知見を取り入れられます。

また、オペレーションを外注しつつ、自社は「カルチャー発信」や「採用判断」に集中する体制を築くことで、効率と独自性を両立できます。

外注を検討する前に確認すべきポイント

スカウト配信の代行サービスは、工数削減や成果の安定化に大きな効果を発揮します。しかし、すべての企業にとって万能な解決策ではありません。

自社の採用課題やリソース状況、求める成果と照らし合わせて「外注すべきかどうか」を判断する必要があります。さらに、契約後の運用をスムーズに進めるためには、業務範囲や成果指標、情報共有の体制などを事前に明確化しておくことが欠かせません。

ここでは、外注導入を検討する際に確認しておきたい重要なポイントを整理します。

自社の採用目標との整合性

外注を検討する際に最も重要なのは、自社の採用目標と外注サービスの支援内容が合致しているかどうかです。ここにズレがあると、外注を活用しても十分な効果が得られません。

整合性を確認すべき観点

採用人数・時期

例:短期間で大量採用を目指すのか、年間を通じてじっくり採用したいのか。採用計画に応じて外注活用の可否が変わる。

採用ターゲットの質

即戦力人材を重視するのか、ポテンシャル層を取り込みたいのか。外注先がその層へのアプローチ実績を持っているかを確認する。

KPIとの連動

応募数、面談設定率、内定率など、自社が追っているKPIと外注先の成果指標が一致しているかどうかを見極める。

外注を「便利だから使う」ではなく、自社の採用ゴールに到達するための手段として位置づけることが大切です。採用目標が明確であれば、外注の効果も測りやすくなり、期待値とのギャップを防ぐことができます。

外注先との情報共有ルール

外注を成功させる上で欠かせないのが、情報共有のルールを事前に整えておくことです。

スカウト配信は候補者との最初の接点であり、そのやり取りの内容やスピード感が応募意欲に大きな影響を与えます。

そこで重要となるのが「どの情報を、どの頻度で、どの手段で共有するのか」を明確にしておくことです。

情報共有で整えるべき主なポイント

候補者リストや文面の確認フロー

自社の採用方針やカルチャーに沿っているかを事前にチェックできる仕組みを設ける。

定例ミーティングの実施

週次・月次で成果レポートを共有し、改善点や次回施策をすり合わせる。

進捗の見える化

ATSや共有スプレッドシートを活用し、候補者ごとの対応状況をリアルタイムで把握できるようにする。

連絡チャネルの明確化

メール、チャット、電話など、日常的なやり取りの手段と緊急時の連絡ルートを明示しておく。

こうした仕組みを整備することで、外注を単なる業務委託ではなく、パートナーとして協働できる関係性へと発展させることができます。

費用対効果の考え方

外注を検討する際、多くの企業が最も気にするのが費用対効果(ROI)です。単に外注費用が安いか高いかではなく、投資したコストに見合った成果が得られているかを正しく評価することが重要です。

費用対効果を考える際の主な視点

応募単価(CPA)の変化

外注によって応募数が増え、1件あたりの応募獲得コストが下がっているかを確認する。

工数削減による見えない効果

自社担当者が日常業務から解放され、その時間を戦略的な業務や候補者対応に使える価値も費用対効果の一部として捉える。

採用成功につながる成果

応募数の増加だけではなく、面接通過率や内定承諾率が改善しているかを測定する。

費用だけを切り取って判断すると「高い」と感じてしまうこともありますが、工数削減・成果の安定化・候補者体験の改善といった効果を含めて総合的に評価することが大切です。

【関連記事】失敗しないRPO導入法|採用代行を選ぶ前に見るべき5つの視点

おまけ:スカウト媒体選定の重要性

ダイレクトリクルーティングにおいて「スカウト配信」は、優秀な人材と直接つながるための最も有効な手段のひとつです。

しかし、どれだけ精緻に文面を作り、候補者対応を工夫しても、選んだ媒体がターゲット人材に合っていなければ成果は伸び悩みます。媒体ごとに登録者層や職種の偏り、転職意欲の高さは大きく異なり、適切なチャネルを選べるかどうかが既読率・返信率・応募率に直結します。

つまり、ダイレクトリクルーティング全体の成功を考える上で、まず押さえるべきは「どの媒体を使うか」という戦略的な選定です。

本章では、なぜ媒体選定がそれほどまでに重要なのか、その理由を整理していきます。

「媒体選定」がカギ

ダイレクトリクルーティングで成果を出すためには、文面や配信タイミングの工夫も重要ですが、最も大きな影響を与えるのは 「どの媒体を選ぶか」 です。

媒体ごとに登録者の年齢層や職種、スキルレベル、さらには転職意欲の高さまで大きく異なります。そのため、採用ターゲットに合わない媒体を選んでしまうと、いくら努力しても応募や内定につながりにくいという状況が起きてしまいます。

例えば、若手人材を採用したい企業がハイクラス向けの媒体を活用しても成果は出にくく、逆に専門職やエンジニア採用を強化したい場合には、汎用的な媒体よりも職種特化型のサービスを選んだ方が効果的です。つまり、「正しい舞台に立つこと」こそが、成果の前提条件なのです。

媒体選定を誤れば「応募数は増えたが欲しい人材がいない」といったミスマッチが生じますが、自社に合ったチャネルを選べれば、既読率・返信率・応募率といった成果指標は大きく改善します。

媒体選びは、ダイレクトリクルーティングを成功させるための最初の一手と言えるでしょう。

【関連記事】ダイレクトリクルーティングおすすめ媒体13選|比較で選ぶ最適ツール

まとめ|自社に最適なスカウト運用体制を選ぶ

スカウト配信は、ダイレクトリクルーティングの成果を大きく左右する重要な施策です。しかし、「自社で運用するのか」「外注を活用するのか」、そして「どの媒体を選ぶのか」によって、その成果は大きく変わります。

自社運用は、採用方針やカルチャーを直接反映できる一方で、工数やリソースの制約から成果の安定化が難しい場面も少なくありません。逆に外注活用は、専任チームのノウハウやデータを取り入れることで効率性と再現性を高められる反面、情報共有の仕組みづくりが欠かせません。

そして、どちらを選ぶにしても前提となるのが、自社の採用ターゲットに合ったスカウト媒体を選定することです。

最適な体制は企業によって異なります。大切なのは「自社の採用目標」と「社内リソースの現実」を正しく把握し、その上で外注や媒体をどう組み合わせるかを判断することです。

そうすることで、スカウト配信を単なる作業ではなく、戦略的な採用活動の柱として活用できるようになります。

【この記事の制作元|株式会社ルーチェについて】

株式会社ルーチェは、中小・ベンチャー企業の「採用力強化」を支援する採用アウトソーシング(RPO)カンパニーです。創業以来、IT・WEB業界を中心に、企業ごとの課題に寄り添った採用支援を行っています。

私たちが大切にしているのは、「代行」ではなく「伴走」。スカウト配信・媒体運用・応募者対応といった実務支援にとどまらず、採用計画の策定、ペルソナ設計、採用ブランディングまでを一貫してサポート。企業の中に“採用の仕組み”を残すことを目指しています。また、Wantedlyをはじめとしたダイレクトリクルーティングの運用支援や、媒体活用の内製化支援にも注力。単なる代行ではなく、社内に採用ノウハウを蓄積させながら、再現性ある成果につなげることが特徴です。

「採用がうまくいかない」「業務に手が回らない」「属人化していて引き継ぎができない」、そんなお悩みを抱える企業のご担当者さまに、私たちは“仕組み化”という選択肢をご提案しています。お気軽にご相談ください!

トモニdirectサービス資料

「トモニdirect」は、専任チームが候補者リスト化から文面最適化、配信代行までを担い、スカウト成果を安定させる配信代行サービスです。

本資料は、サービスメニューの詳細・料金・事例等をまとめています。