Wantedly運用を見直すべき3つの視点と成功企業の共通点とは?

Wantedlyを導入したものの、「なかなか応募が来ない」「スカウトを送っても反応がない」といった課題を感じていませんか?Wantedlyは“共感”を軸とした採用プラットフォームのため、従来型の求人媒体とは異なる運用スキルが求められます。

ただ記事を出す、スカウトを送るといった作業的な運用では、期待した成果につながりにくいのが実情です。しかし、ユーザー目線での発信設計や運用体制の見直しを行うことで、Wantedlyは“共感人材”と出会う強力な手段になります。

本記事では、成果が出ない主な理由を整理しながら、改善のために見直すべきポイントを実務ベースで解説していきます。

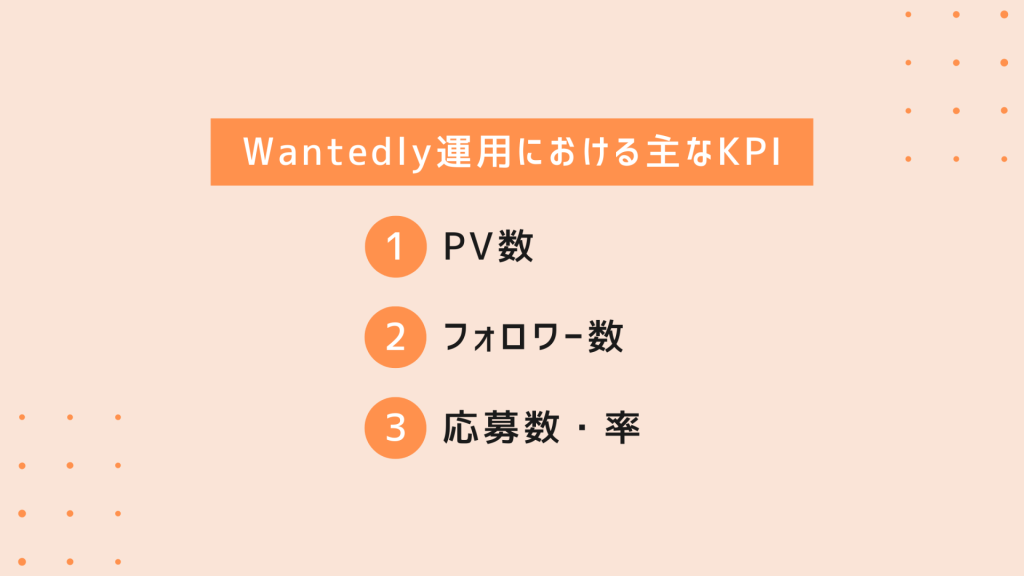

Wantedly運用における主なKPI

Wantedlyを“感覚的”に使っていませんか?記事やスカウトを出していても「なんとなく運用」になっていると、改善のヒントが見えず、成果も出づらくなります。そこでまず押さえたいのが、Wantedly運用における主なKPI(重要指標)です。

PV数やフォロワー数、応募率など、基本的な指標を定期的に確認することで、「どの施策が機能しているか」「次に見直すべきポイントは何か」が明確になります。

本章では、Wantedly運用の評価軸として押さえておきたい主要なKPIをわかりやすく解説します。

PV数

PV(ページビュー)数は、Wantedly運用において最も基本的な指標の一つです。これは募集記事やストーリー記事が「どれだけ読まれたか」を示し、候補者の関心度や露出状況を把握する手がかりになります。

PV数が少ない場合は、まず記事が候補者に届いていない、もしくはうまく訴求できていない状態です。タイトルやアイキャッチ画像に魅力がない、そもそも発信頻度が足りないといった原因が考えられます。逆にPV数はあるのに応募が少ない場合は、記事の内容が求職者の期待と合っていない可能性があります。

また、どの記事がよく読まれているかを定期的に確認し、傾向を分析することも重要です。たとえば現場社員のインタビュー記事がPVを集めているなら、候補者は「働く人のリアル」を求めているかもしれません。

Wantedlyの管理画面では記事別のPVが見られるため、こうした振り返りを月単位で行い、運用改善につなげましょう。

フォロワー数

フォロワー数は、Wantedly上で自社に関心を持っているユーザーの蓄積を示す指標です。フォロワーは、ストーリー記事を通じた企業の想いや文化の発信、スカウトを通じた直接の接点、イベント開催などを通じて少しずつ増えていきます。

つまり、単なる“数字”ではなく、将来的な応募者・ファンとなり得る母集団の基盤と捉えることが重要です。

定期的なストーリー更新やスカウトでフォロワーとのタッチポイントを増やし、エンゲージメントを高めていきましょう。また、フォロワーが多い企業は、Wantedlyの検索結果でも目に留まりやすくなる傾向があります。

地道な発信の積み重ねが、採用成果につながる大きな土台を築きます。

応募率

Wantedlyにおける応募率は、「どれだけの記事閲覧が、実際の応募に結びついたか」を示す重要なKPIです。

具体的には、応募率=応募数÷PV数で算出され、一般的には1〜2%が平均とされています。これを下回っている場合は、何らかの改善が必要といえるでしょう。

応募率が低い原因は主に3つに分けられます。「会社そのものの魅力」「募集記事の内容」「会社ページの訴求力」です。もちろん、企業の魅力を中長期で高めていくことも重要ですが、短期的に改善できるのは後者2つです。

たとえば、募集記事で「誰に向けた募集なのか」が曖昧だったり、会社ページが事業やビジョンに共感しにくい内容になっていたりすると、せっかく興味を持ったユーザーも応募に至りません。

まずは自社の募集記事と会社ページを見直し、候補者目線で「ここで働きたい」と思える情報設計になっているかをチェックしましょう。応募率は応募数に直結するため、定期的な改善が成果への第一歩となります。

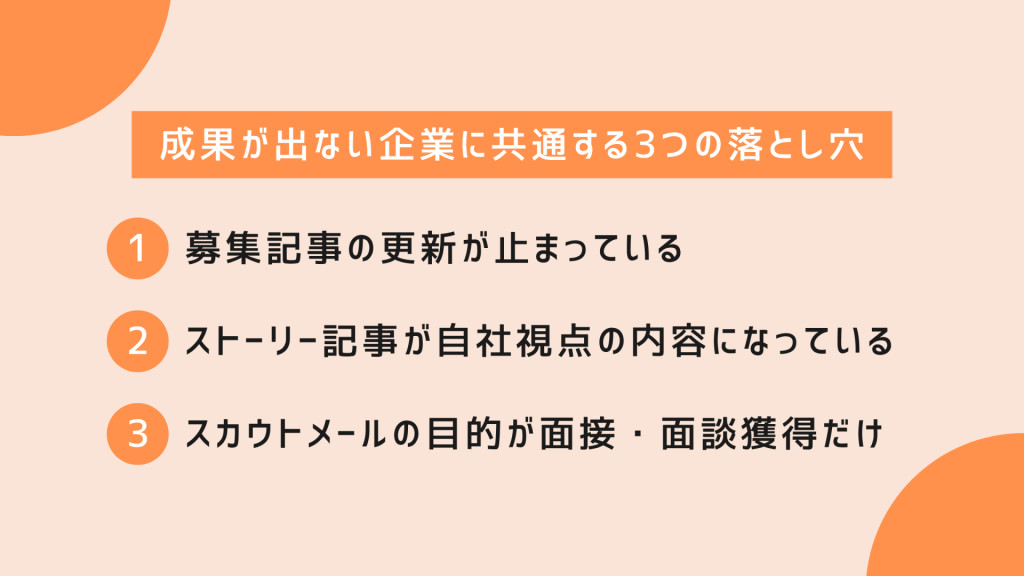

Wantedlyで成果が出ない企業に共通する3つの落とし穴

Wantedlyは「共感採用」を掲げるプラットフォームであるため、従来型の求人媒体と同じ感覚で運用していると成果が出づらい傾向があります。

特に、記事やスカウトの“質”よりも“量”を重視してしまったり、自社視点の情報発信に終始してしまったりすると、ユーザーからの関心を引きにくくなります。また、採用コンテンツの更新頻度や候補者導線の設計においても、いくつかの“見落としやすいポイント”があります。

本章では、Wantedly運用でつまずきやすい3つの落とし穴を整理し、成果につながらない原因を客観的に振り返るヒントをお届けします。

募集記事の更新が止まっている

Wantedlyで応募を獲得するには、まず募集記事を“見つけてもらう”ことがスタートラインです。これは他の求人媒体と同様で、記事が閲覧されなければ応募にはつながりません。

閲覧数を増やすためには、「新着記事」として上位に表示されるよう定期的に記事を公開したり、ターゲットが検索しそうなキーワードを盛り込んだりといった工夫が必要です。

特に、同じ募集ポジションであっても、タイトルやアイキャッチ画像の工夫次第でクリック率が大きく変わるケースも多々あります。だからこそ、「記事を出して終わり」ではなく、「出した後の反応を分析して改善する」ことが重要になります。

記事の閲覧数や応募率をKPIとして計測しながら、本文の訴求や導線を継続的に最適化しましょう。おすすめは、少なくとも2週間に1回の頻度で記事を更新すること。

タイミングを見ながら内容を刷新していけば、応募数の改善にも確実に寄与していきます。

ストーリー記事が自社視点の内容になっている

ストーリー記事はWantedly運用において、会社の「想い」や「人」を伝える重要なコンテンツですが、発信内容が一方的な“会社目線”になってしまっているケースが少なくありません。

たとえば、「うちの会社はこんなカルチャーです」「社内イベントを紹介します」といった情報ばかりを並べるだけでは、読者にとっては“他人事”で終わってしまいます。

候補者が知りたいのは、「自分がこの会社に入ったら、どんな風に働けるのか」「どんな人たちと、どんな目的に向かって働けるのか」といった“自分ごと化”できる内容です。そのためには、現場社員のリアルな1日の流れや、入社後に感じたギャップ・成長エピソード、実際のプロジェクト事例など、読者の視点に立ったテーマ設定と構成が必要です。

読者が「ここで働く自分」をイメージできるストーリーこそ、エンゲージメントを高め、応募につながる記事になります。ストーリー設計では、自社の魅力を語るだけでなく、候補者が“自分にとってのメリット”を感じられる構成を意識しましょう。

スカウトメールが面接・面談獲得だけの目的になっている

Wantedlyにおけるスカウトメールは、単なる面談・面接の打診手段ではありません。本来の目的は、「会社を知ってもらうきっかけ」をつくることにあります。

いきなり「面談しませんか?」と誘うだけではなく、共感や興味を喚起し、ストーリー記事や募集記事などへの導線として活用することが重要です。

テンプレートをそのまま使うのではなく、候補者一人ひとりに合わせてカスタマイズされた文面が、返信率を高める鍵になります。「なぜこの人に声をかけたのか」「どんな働き方ができるのか」など、読み手の立場に立ったメッセージを心がけましょう。

Wantedlyのスカウトは“情報発信の起点”であり、会社の魅力を伝える第一歩です。

採用の入り口としての役割を再認識し、面談に直結しなくても接点をつくることを目的とした運用が成果につながります。

【関連記事】スカウトメール、誰が送る?成功率を上げる運用体制

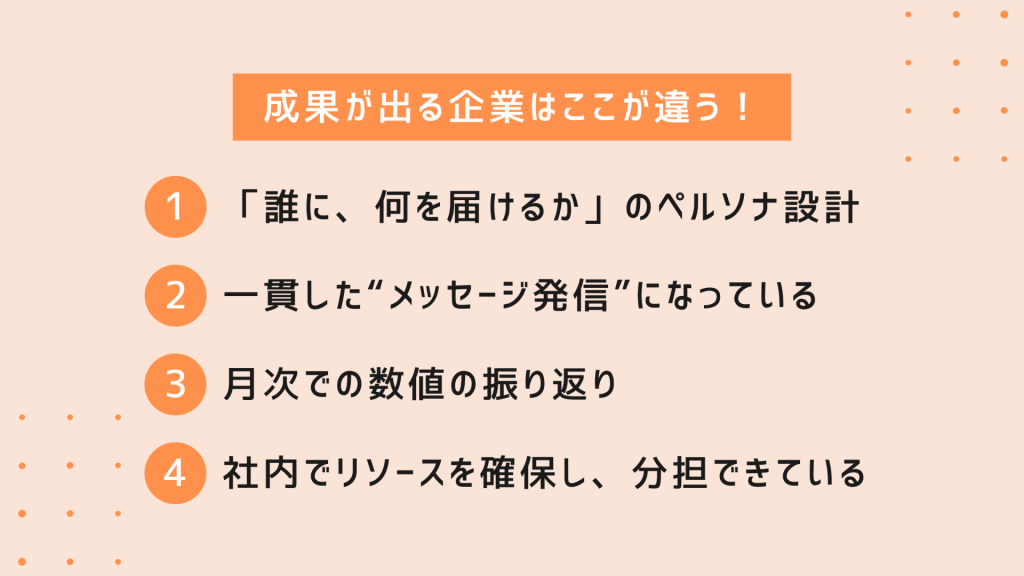

成果が出る企業はここが違う!

Wantedlyで成果を上げている企業には、いくつかの共通点があります。それは「なんとなく運用している」のではなく、明確な戦略をもとにPDCAを回し続けているという点です。

採用ターゲットを定めた上で、一貫したメッセージを発信し、コンテンツごとの役割を意識して連携させている企業ほど、Wantedlyの強みである“共感採用”を活かした運用ができています。

また、振り返りと改善を月単位で行う体制があることも特徴の一つ。応募数やスカウト返信率といったKPIを定期的に確認しながら、打ち手を柔軟に変えていくことで、成果につながる確率を高めています。

この章では、Wantedlyで結果を出している企業が実践しているいくつかの視点を紹介します。運用の見直しや改善のヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。

「誰に、何を届けるか」のペルソナ設計

Wantedlyで成果を出すには、採用したい人物像を具体的に描くことが欠かせません。ただ年齢や職種、経験年数を設定するだけでなく、「どんな価値観を持っているか」「どんな働き方を求めているか」といった深層の志向までイメージすることが大切です。

そのうえで、スカウト文や記事の見出し・構成・トーンをペルソナに合わせて設計すると、情報の伝わり方が大きく変わります。

たとえば、裁量を求める人には「チャレンジできる環境」を強調し、安定志向の人には「サポート体制の充実」を伝える、といった具合です。

Wantedlyは共感をベースにした採用手法だからこそ、「誰に向けて、何を届けるのか」を最初に明確にすることが、すべての施策の土台となります。

一貫した“メッセージ発信”になっている

Wantedlyで成果を出すためには、スカウト・ストーリー記事・面談の各フェーズで伝える内容に一貫性を持たせることが非常に重要です。

たとえば、スカウトで「裁量のある仕事に挑戦できる環境」と伝えていたのに、面談では「研修やサポート体制の手厚さ」を強調する内容ばかりでは、候補者にとって混乱の原因になります。

理想は、最初に届けたメッセージがストーリー記事や面談内容に自然とつながり、「言っていることと、やっていることが一致している」と候補者に感じてもらうことです。

この一貫性があることで、候補者の共感や納得感が生まれ、選考途中での離脱防止にもつながります。採用活動全体を“ひとつのメッセージストーリー”としてとらえ、社内でも情報共有しながら運用することが、Wantedly運用成功の鍵と言えるでしょう

月次での数値の振り返り

Wantedly運用は「出したら終わり」ではなく、定期的な数値の振り返りと改善が必要です。PV数(記事の閲覧数)、フォロワー数、応募率、スカウトの返信率など、各指標を月次でチェックし、目標に対する進捗や課題を把握しましょう。

特に注意したいのは、数値を「なんとなく見る」のではなく、「なぜ数値が伸びないのか」「どこで離脱が起きているのか」といった仮説を立てて検証することです。

たとえば、PV数は高いのに応募率が低い場合は、記事の中身やCTAの内容に問題がある可能性がありますし、スカウトの開封率が低いなら件名の工夫や配信対象の見直しが必要かもしれません。

定期的な振り返りを通じて、課題をひとつずつ解消していく仕組みをつくることが、運用の質を高める鍵になります。

社内でリソースを確保し、分担できている

Wantedly運用において、成果を出している企業の共通点のひとつが「社内リソースの確保と分担体制」です。記事作成、スカウト配信、データ分析など、多岐にわたる業務をすべて1人の担当者が担っていると、どうしても手が回らなくなり、運用が停滞しがちです。

一方で成果を上げている企業は、役割ごとに担当を分けたり、他部署と連携したりすることで、無理なく継続的な運用体制を構築しています。

たとえば、ストーリー記事の素材集めは現場メンバー、配信や分析は人事、全体設計はマネージャーなど、関係者を巻き込んだチーム運用ができているのが特徴です。

限られたリソースでも「分担する」ことを前提に設計すれば、継続的に改善が回る仕組みがつくれます。運用体制に不安がある場合は、外部の無料相談などを活用して現状の課題整理から始めるのも有効です。

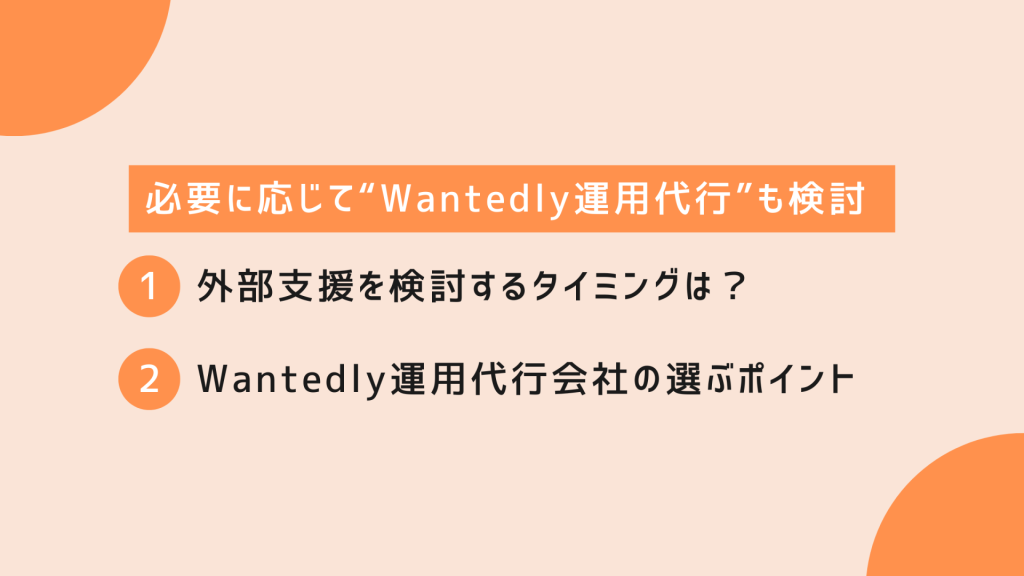

必要に応じて“Wantedly運用代行”も検討

Wantedly運用に取り組んでいるものの、「記事の更新が止まっている」「スカウトに手が回らない」「分析までたどり着けない」と感じている企業も多いのではないでしょうか。

実際、Wantedlyはただ記事を掲載するだけでは成果につながらず、定期的な改善と戦略的な運用が求められます。しかし、採用担当者が他業務と兼任していたり、ノウハウが社内に蓄積されていなかったりする状況では、思うように運用が回らないのも無理はありません。

そうした場合に選択肢となるのが「運用代行」の活用です。プロの力を借りることで、成果が出る運用体制を短期間で整えることが可能になります。

この章では、運用代行を検討すべきタイミングや選定時のチェックポイントについて解説します。

外部支援を検討するタイミングは?

Wantedly運用で成果が出ない状況が続き、「改善したいけれど手が回らない」「分析しても何を変えればいいのかわからない」と感じている場合、外部支援を検討するタイミングかもしれません。

採用はスピードと質の両方が求められる活動であり、迷いながら時間だけが過ぎていくのは大きな機会損失につながります。

たとえば、「担当者が一人で運用を抱えており、更新が止まっている」「スカウト配信や分析にまで手が回らない」「記事やストーリーが社内で作れない」といった状態であれば、運用体制の立て直しが必要です。そういったときに、Wantedlyに特化した外部パートナーに相談することで、戦略の見直しから記事制作、スカウト改善までを一気通貫でサポートしてもらえる可能性があります。

外部支援は、「社内のリソース不足を補う手段」であると同時に「成功事例を踏まえた改善の近道」にもなります。限られた時間で成果を出したい場合は、積極的に活用を検討しましょう。

【関連記事】Wantedlyの運用代行会社15選を徹底比較|費用・対応範囲・選び方のポイント

Wantedly運用代行会社の選ぶポイント

Wantedly運用を外部に委託する際は、単に「代行してくれる会社」ではなく、「成果にコミットしてくれるパートナー」を選ぶことが重要です。選定時には以下の3つの視点からチェックしましょう。

まず、自社の業界や採用職種に対する知見があるかどうか。業界特性や候補者ニーズを理解している支援会社であれば、効果的な訴求やメッセージ設計が可能です。

次に、スカウト配信だけでなく、ストーリー記事や募集記事の制作も支援範囲に含まれているかを確認しましょう。Wantedlyはメディアとしての魅力発信が成果を大きく左右するため、コンテンツ制作まで一貫してサポートしてもらえる体制が理想です。

そして、定期的な数値レポートと改善提案があるかも重要なポイントです。KPIに基づいたPDCAを回し、応募数や質の向上にしっかり向き合ってくれる会社を選びましょう。

【関連ページ】ルーチェWantedly運用代行サービス

まとめ|Wantedlyの成果は“継続改善”と“戦略設計”で決まる

Wantedlyは“共感でつながる採用プラットフォーム”です。従来の求人媒体と同じ感覚で使っても成果は出にくく、戦略と継続的な改善が欠かせません。

まず、採用したい人物像を明確にし、「誰に・何を届けるか」を定義。その上でストーリーや導線を設計し、スカウト・記事・面談など全ての接点で一貫したメッセージを発信します。さらに、ユーザー行動データを基に振り返りと改善を重ねる体制が必要です。

こうしたPDCAを続けることで、Wantedlyは共感でつながる人材に出会える強力な手段となります。自社の魅力や社員の姿を発信し、共鳴する人材を呼び込めば、採用成功だけでなく文化に合う人材との長期的な関係構築も可能です。

社内だけで体制を整えるのが難しい場合は、外部パートナーの支援を活用するのも有効です。戦略設計からコンテンツ制作、スカウト配信、効果測定まで伴走してもらうことで、成果をスピーディに安定させられます。

Wantedlyで成果を出す鍵は「出すこと」ではなく「運用と改善の継続」です。今一度、自社の体制を見直してみてください。

【この記事の制作元|株式会社ルーチェについて】

株式会社ルーチェは、中小・ベンチャー企業の「採用力強化」を支援する採用アウトソーシング(RPO)カンパニーです。創業以来、IT・WEB業界を中心に、企業ごとの課題に寄り添った採用支援を行っています。

私たちが大切にしているのは、「代行」ではなく「伴走」。スカウト配信・媒体運用・応募者対応といった実務支援にとどまらず、採用計画の策定、ペルソナ設計、採用ブランディングまでを一貫してサポート。企業の中に“採用の仕組み”を残すことを目指しています。また、Wantedlyをはじめとしたダイレクトリクルーティングの運用支援や、媒体活用の内製化支援にも注力。単なる代行ではなく、社内に採用ノウハウを蓄積させながら、再現性ある成果につなげることが特徴です。

「採用がうまくいかない」「業務に手が回らない」「属人化していて引き継ぎができない」、そんなお悩みを抱える企業のご担当者さまに、私たちは“仕組み化”という選択肢をご提案しています。お気軽にご相談ください!

Wantedly運用ガイドブック

Wantedly運用を任されている現場の皆さま向けに、成果を出すために日々の運用で必要なポイントをまとめたガイドブックです。

「これからWantedlyを始めたい方」「今の運用を見直したい方」におすすめです。