もう失敗しない!中小企業のための採用成功ロードマップ

「求人票も出したのに人が採れない」そんな悩みを抱える中小企業は少なくありません。大手との競争や限られたリソースの中、感覚頼みの採用が続き、「応募が来ない」「内定辞退が多い」といった課題が繰り返されています。

解決には、場当たり的な対応ではなく“再現性のある戦略”が必要です。知名度やリソースが限られていても、正しい順序と考え方を押さえれば採用成功は実現できます。

本記事では、そのための課題理解から戦略設計・改善体制づくりまでを解説します。

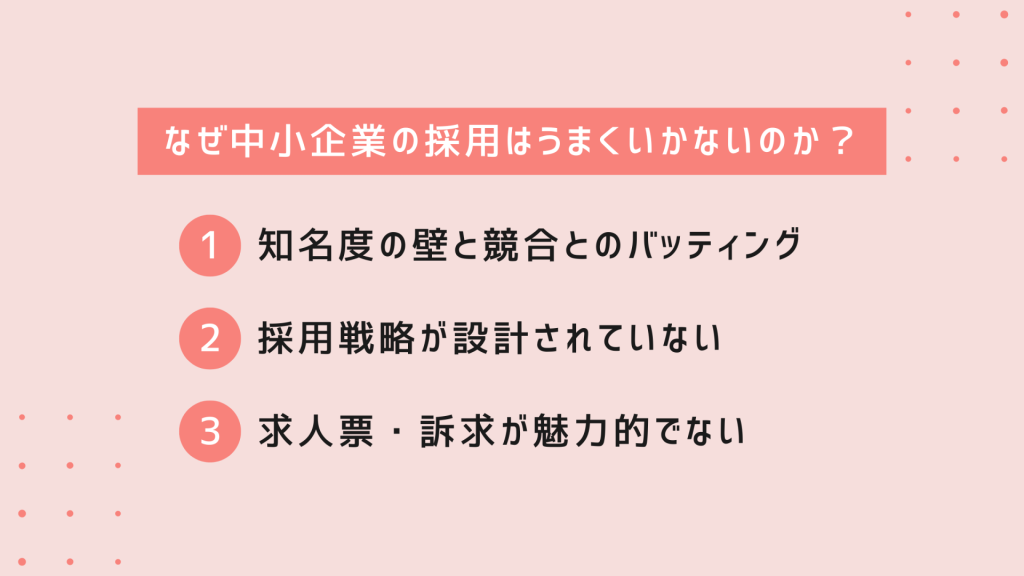

なぜ中小企業の採用はうまくいかないのか?

多くの中小企業が「採用がうまくいかない」と感じている背景には、共通する構造的な課題があります。

限られた認知度、競合との人材争奪、曖昧な採用設計、そして伝わりきらない魅力。こうした要因が複雑に絡み合い、結果として応募が集まらず、良い人材に出会えないという状況を招いています。

まずは「なぜ採用が難しいのか」を正しく理解することが、採用成功の第一歩になります。

知名度の壁と競合とのバッティング

中小企業が採用で苦戦する最大の要因のひとつが「認知度の低さ」です。

求職者の多くは、企業名を聞いたことがあるか、評判を知っているかで応募を検討する傾向があります。そのため、無名に近い企業は、そもそも選択肢に入らないことも珍しくありません。

さらに、同じ職種・条件であれば、給与水準や福利厚生の整った大手や成長企業に候補者が流れるのは当然の流れです。

中小企業はこうした競合と常にバッティングしており、「勝ちにくい土俵」で戦っている状態なのです。まずはその現実を認識した上で、「どうやって“選ばれる企業”になっていくか」という視点が必要です。

採用ブランディングやSNS活用、社員の声を通じた共感形成など、“知ってもらう”努力こそが第一歩です。

採用戦略が設計されていない

多くの中小企業では、「とりあえず求人を出してみる」「人が足りないから今すぐ採りたい」といった“場当たり的”な採用が行われがちです。

しかし、それでは成果に一貫性が生まれず、工数ばかりが増える結果になります。そもそも「なぜ採用が必要なのか(採用目的)」「どんな人材を採るべきか(ターゲット設計)」「いつまでに何名採るのか(KPI)」といった基本設計がされていない状態では、効果的な打ち手を講じることができません。

採用をプロジェクトとして捉え、全体の流れを設計する視点が必要です。

目的に沿った活動を行うことで、時間や予算を無駄にすることなく、効率的な採用が実現できます。

求人票・訴求が魅力的でない

応募が集まらない原因として多いのが、求人票の内容が魅力的に伝わっていないケースです。

たとえば、「アットホームな職場です」「やりがいのある仕事です」といった抽象的な表現ばかりでは、求職者の心に響きません。

特に中小企業では、待遇や知名度で勝負しづらいため、「働くメリット」や「成長できる環境」「現場のリアルな声」など、他社と差別化できる要素を具体的に伝える工夫が必要です。

実際に自社の求人票を見直してみると、他社と似たような文言ばかりであることに気づくかもしれません。まずは、「自分たちがどんな人に何を訴求すべきか」を整理し、それに合った表現にアップデートすることが重要です。

【関連記事】中小企業がよく直面する5つの採用課題とその原因とは?

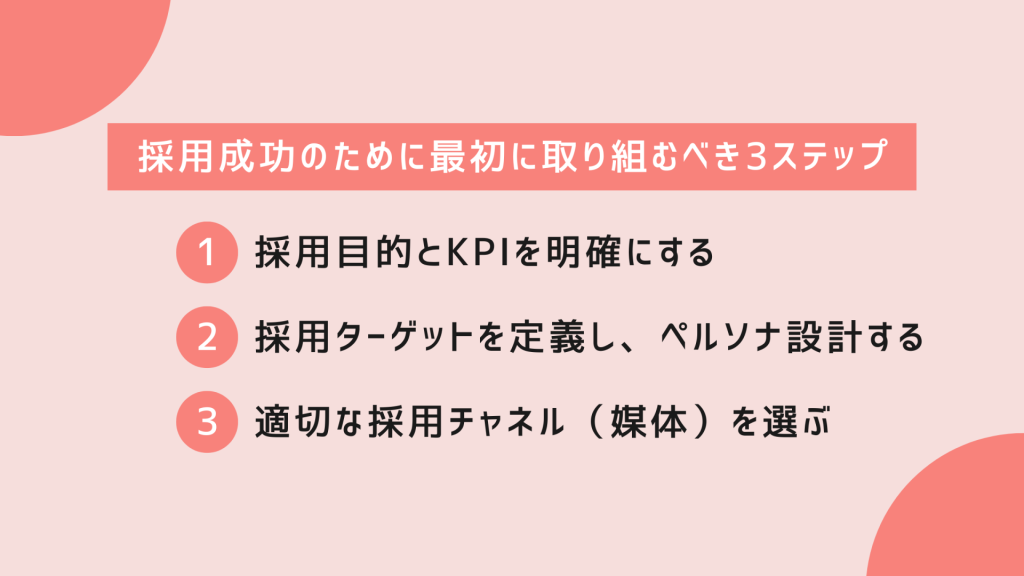

採用成功のために最初に取り組むべき3ステップ

中小企業が採用を成功させるためには、いきなり採用活動に着手するのではなく、土台となる設計をしっかりと整えることが重要です。

特に、「何のために採用するのか(目的)」「どんな人を採りたいのか(ターゲット)」「どこで出会うのか(チャネル)」という3点の明確化がカギとなります。

この章では、採用の“戦略フェーズ”として取り組むべき初期設計のポイントを解説します。

採用目的とKPIを明確にする

採用活動を効果的に進めるには、まず「なぜ採用するのか」という目的を明確にすることが重要です。

売上拡大に伴う増員なのか、新規事業立ち上げのための採用か、目的によって求める人物像も変わってきます。加えて、採用活動を継続的に改善するにはKPI(重要業績評価指標)の設計が不可欠です。

たとえば、「応募数」「書類通過率」「内定承諾率」「1人あたりの採用単価」などを設定しておくことで、ボトルネックの把握と改善施策の検討がスムーズに行えます。

数値を追いかける文化を採用にも取り入れることで、成果の見える化と再現性ある活動が可能になります。KPIが曖昧なままでは、採用は常に“手応えのない作業”になってしまいます。

採用ターゲットを定義し、ペルソナ設計する

「とにかく良い人がほしい」という曖昧なターゲットでは、求職者にも響かず、採用活動の軸もブレてしまいます。採用を成功に導くには、自社が求める人材像を明確にし、その人物の価値観・スキル・志向をペルソナとして設計することが重要です。

たとえば「IT系スタートアップで2〜3年働いた経験があり、裁量を持って働きたい20代後半の営業職志望者」など、具体的に落とし込むことで、求人の書き方、スカウトの文面、面接での訴求ポイントまで一貫性を持たせることができます。

ペルソナを明確にすることで、限られたリソースの中でも「狙うべき人材」に集中でき、結果として採用効率が高まります。

適切な採用チャネル(媒体)を選ぶ

採用ターゲットが明確になったら、次は「どこで出会うか」が重要です。

中小企業の採用活動では、限られた予算の中で効率的に母集団を形成する必要があります。そのためには、自社に合った採用チャネルの選定が欠かせません。

たとえば、20代の若手を狙うならSNSやダイレクトリクルーティング、即戦力採用なら専門媒体やスカウト型媒体など、目的とチャネルをマッチさせることがカギです。さらに、複数チャネルを活用する場合は、チャネルごとのKPI設計と振り返りも重要です。

【関連記事】採用媒体はどう選ぶ?目的別の媒体比較と失敗しない選定ポイント

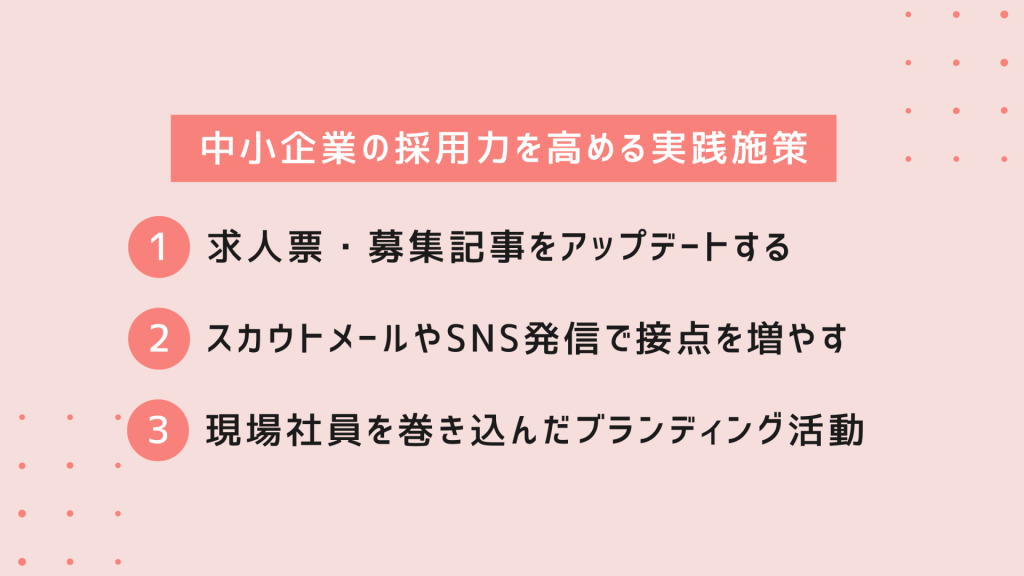

中小企業の採用力を高める実践施策

戦略を整えた後は、実際の採用活動に落とし込んでいく“実践フェーズ”に移行します。

このフェーズでは、求人票のブラッシュアップやスカウトの工夫、社員を巻き込んだブランディングなど、日々の採用業務をどう変えるかが問われます。

採用力を一段階高めるための具体的な施策と、その実行における工夫を紹介します。

求人票・募集記事をアップデートする

求人票は、求職者にとって最初に出会う「企業の顔」です。にもかかわらず、「仕事内容の羅列」や「条件だけの説明」で終わっているケースが多く見受けられます。

今の時代、求職者は企業の価値観や成長機会、働く人の雰囲気など、より“人間味のある情報”を求めています。そこで重要なのが、「なぜこの仕事が存在するのか」「どんな人と働くのか」「どんな成長が待っているのか」を言語化し、魅力として打ち出すことです。

写真や社員インタビュー、ストーリー性のある文章なども有効です。

【関連記事】応募が来ない理由は?中小企業が見落としがちな求人改善のチェックポイント

スカウトメールやSNS発信で接点を増やす

「待つ採用」だけでは母集団形成が難しい時代。スカウトメールやSNS発信を通じて、こちらから接点をつくりにいく姿勢が求められます。

特にスカウトメールは、テンプレートではなく「なぜあなたに声をかけたのか」が伝わるパーソナライズが鍵です。

業務内容だけでなく、価値観や志向に共感できる要素を盛り込むことで、返信率が高まります。また、X(旧Twitter)やInstagram、Wantedlyフィードなどでの情報発信も、企業認知の拡大とファンづくりに効果的です。

候補者が応募前に“企業の雰囲気”を感じられる投稿は、選考前の心理的ハードルを下げる役割も果たします。

現場社員を巻き込んだブランディング活動

経営者や人事だけでなく、現場の社員を巻き込んだ採用ブランディングが、求職者に強い共感を生みます。社員インタビュー、SNS発信、カジュアル面談などを通じてリアルな声を届けることで、応募前の不安を払拭できます。

また、社員自らが発信者となることで当事者意識が芽生え、社内の協力体制も強化されます。たとえば「この会社で働く理由」「入社後に感じたギャップ」といった生の体験は、表面的な情報以上に候補者に響きます。

求職者は“誰と働くか”を重視しており、社員が語る言葉こそが企業の最大の魅力になります。

特に、ブランディングを始める企業にはWantedlyの活用がおすすめです。募集記事やストーリー投稿を通じて、社員の想いやカルチャーを自然に発信できる仕組みが整っており、共感を軸にした採用ブランドを築くうえで非常に効果的です。

【関連記事】Wantedly完全ガイド|特徴・料金・活用ポイントを紹介

継続的に改善するための運用体制づくり

採用は一度成果を出したら終わりではなく、常に見直し・改善が求められる継続的な活動です。属人化を防ぎ、誰が担当しても一定の成果が出せる体制を整えるには、運用フェーズでの工夫が不可欠です。

ここでは、KPIの活用、ツールや外部パートナーの導入、ナレッジの共有など、採用活動を“仕組み”にするための方法を解説します。

KPIをもとに改善サイクルを回す(PDCA)

採用活動を継続的に改善していくには、KPIの設定とPDCAサイクルの運用が不可欠です。

「応募数」「面接設定率」「内定承諾率」「リードタイム」などの指標をあらかじめ定め、数値に基づいてボトルネックを可視化することで、感覚ではなく構造的な改善が可能になります。

たとえば、「面接辞退率が高い」場合は面談前の情報提供が不十分かもしれませんし、「応募から内定までが長い」なら選考プロセスの見直しが必要です。

毎月1回でも定例の振り返りを行い、「どこを改善すべきか」「次に何を試すか」をチームで確認することで、属人化せずに組織的な採用力を高めることができます。

ツール・外部パートナーの導入と活用

採用担当者が少人数で業務を担う中小企業では、工数の最適化が重要です。そのためには、ATS(採用管理システム)や日程調整ツール、スカウト自動送信ツールなどを活用し、手作業での管理から脱却しましょう。

たとえば、Googleカレンダー連携型の面接調整ツールを導入するだけで、日程調整の負荷を大幅に削減できます。また、求人媒体の運用代行やスカウト配信支援といったRPOサービスの導入も有効です。

すべてを外注するのではなく、「どこを任せれば工数と成果のバランスが取れるか」を判断し、戦略的に組み合わせていくことで、少人数体制でも質の高い採用活動を実現できます。

ナレッジの蓄積と属人化の防止

採用活動が個人に依存してしまうと、担当者の異動や退職時に業務がストップするリスクがあります。そのため、ナレッジの形式知化と共有体制の整備が重要です。

たとえば、「スカウト文面の成功パターン」「候補者からのよくある質問と回答」「面接で見るべきポイント」など、日々の業務で得た知見をマニュアルやナレッジベースに記録し、チーム内で共有しましょう。

また、NotionやGoogleドキュメントなどを使えば、簡単に履歴を残し、誰でもアクセスできる状態をつくれます。

業務の再現性が高まることで、新任の担当者でもスムーズに立ち上がることができ、採用体制の強化につながります。

まとめ|戦略を持てば一歩ずつ確実に前進できる

「応募が来ない」「辞退が多い」「優秀な人材に出会えない」こうした課題は中小企業に共通する悩みです。

多くの企業が“なんとなく”で採用を進めてしまい、結果的に失敗を繰り返しています。しかし、採用は偶然で決まるものではなく、構造的に整理し、課題ごとに対応策を打つことで必ず改善できます。

特に「採用目的とKPIの明確化」「ターゲット設計」「チャネル選定」は戦略の起点となり、求人票の改善やスカウト工夫、現場を巻き込んだブランディングといった運用施策につながります。これらは短期的な結果だけでなく、長期的に採用力を底上げする効果があります。

もちろん、すべてを完璧に進めるのは難しいため、「できることから始める」ことが大切です。ツール導入や外部委託、KPI見直しなど、小さな実行でも十分効果があります。

採用は企業の未来をつくる活動であり、成功の鍵は“再現性ある戦略”と“小さな積み重ね”にあります。

「採用は難しい」と諦める前に、まず一歩を踏み出してください。本記事がその後押しになれば幸いです。

【この記事の制作元|株式会社ルーチェについて】

株式会社ルーチェは、中小・ベンチャー企業の「採用力強化」を支援する採用アウトソーシング(RPO)カンパニーです。創業以来、IT・WEB業界を中心に、企業ごとの課題に寄り添った採用支援を行っています。

私たちが大切にしているのは、「代行」ではなく「伴走」。スカウト配信・媒体運用・応募者対応といった実務支援にとどまらず、採用計画の策定、ペルソナ設計、採用ブランディングまでを一貫してサポート。企業の中に“採用の仕組み”を残すことを目指しています。また、Wantedlyをはじめとしたダイレクトリクルーティングの運用支援や、媒体活用の内製化支援にも注力。単なる代行ではなく、社内に採用ノウハウを蓄積させながら、再現性ある成果につなげることが特徴です。

「採用がうまくいかない」「業務に手が回らない」「属人化していて引き継ぎができない」、そんなお悩みを抱える企業のご担当者さまに、私たちは“仕組み化”という選択肢をご提案しています。お気軽にご相談ください!

採用KPIの作り方ガイド

本資料は、「採用KPIってどう設定すればいいの?」と悩む中小企業の人事・経営者の方に向けて、採用活動の見える化・改善を実現するための実践ガイドです。

感覚頼みの採用から脱却し、再現性ある“強い採用体制”を築きたい方は、ぜひ本資料をダウンロードしてご活用ください。