中小企業がよく直面する5つの採用課題とその原因とは?

採用活動に時間がかかりすぎて、日々の業務が後回しになってしまう…そんな課題を抱えている中小企業の人事担当者の方へ。

本記事では、「忙しいから採用に手が回らない」といった表面的な問題ではなく、中小企業特有の“構造的な採用課題”に焦点を当て、代表的な5つの原因に分類してわかりやすく解説します。

例えば、「応募がそもそも集まらない」「面接からの歩留まりが悪い」「スカウト配信や日程調整に手間がかかる」「媒体の運用が成果につながらない」「振り返りや改善が継続できていない」といった状況に思い当たる節があれば、まさにこの記事が課題解決のヒントになります。

人手も時間も限られている中で、成果につながる採用活動をどう設計・運用していくか。日々の業務と両立しながら進めるための視点と具体策を紹介します。

採用に時間がかかるのは「よくある話」

採用活動に手が回らず、いつも「急募」状態。これは多くの中小企業が直面する共通課題です。この章では、なぜ採用に時間がかかってしまうのか、背景にある組織構造や体制の問題をひも解きます。

採用担当の「1人疲弊問題」

中小企業では、人事担当者が採用・労務・総務など複数の業務を兼任していることが珍しくありません。日々のルーティン業務に加えて、急な求人ニーズが発生すれば、募集媒体の選定から求人原稿の作成、応募者対応、面接日程の調整、合否通知まで一手に引き受ける必要があります。

特に採用経験が浅い担当者にとっては、何から手をつければよいか分からず、情報収集だけで多くの時間が消費されてしまうケースもあります。

こうした「なんでも1人で回す」状況は、当然ながら属人化しやすく、担当者の精神的・物理的な負担も非常に大きくなります。

その結果、採用活動が「回すこと」自体を目的とするようになり、戦略的な設計や効果測定(KPI設計・改善施策)などが後回しになってしまうのです。

また、繁忙期や他業務の優先度が高まったときには、採用活動そのものが止まってしまうリスクもあります。こうした背景から「うちは採用に時間がかかる」という状態が常態化してしまうのです。

現場と人事が連携できない構造的な問題

採用を進めるうえで、現場と人事の連携不足は大きな障壁になります。

中小企業では、「採用は現場の責任」と考えて任せきりにする企業もあれば、「採用は人事の仕事」として現場が協力しないケースも少なくありません。どちらの場合も、社内で“採用の責任の所在”が曖昧なままになっていることが多いのです。

このような状態では、求人要件の定義が不明瞭になったり、面接の評価基準がバラバラになったりと、候補者に対して一貫性のある対応ができなくなります。その結果、「誰を、なぜ採用するのか」という本来の目的がぼやけてしまい、判断スピードも落ちてしまいます。

また、現場が採用プロセスに関与しない場合、入社後のオンボーディングや定着にも支障をきたす恐れがあります。採用は人事だけでは完結せず、現場との協働体制があってこそ、初めて“機能する採用”になります。

連携が取れていない状態では、時間も質も成果もすべてが犠牲になってしまうのです。

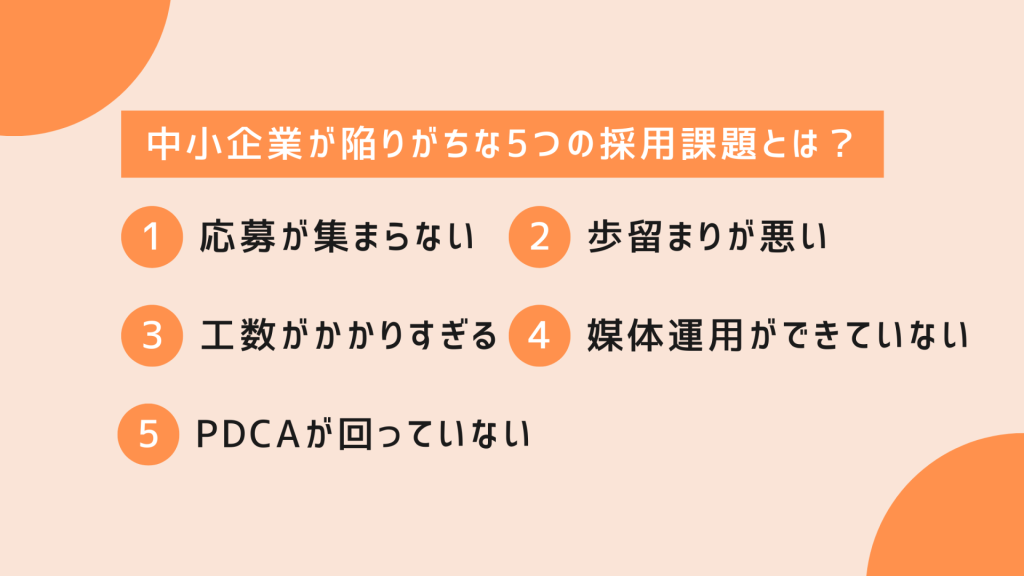

中小企業が陥りがちな5つの採用課題とは?

採用に時間がかかってしまう背景には、いくつかの構造的な課題があります。ここでは、特に中小企業が直面しやすい5つの課題を整理してご紹介します。

応募が集まらない

「求人を出しても応募が来ない…」という悩みは、多くの中小企業に共通する課題です。特に予算や知名度に限りがある企業ほど、母集団形成に苦戦しがちです。

しかし、原因は予算や競合環境だけとは限りません。実は、求人内容や媒体の使い方に根本的な課題が潜んでいることも多いのです。

たとえば、求人タイトルが曖昧で魅力が伝わっていなかったり、仕事内容が抽象的で応募者が自分ごととして想像できなかったりすると、検索結果で表示されてもクリックされにくくなります。また、自社に合った媒体を選べていないことで、ターゲットに届いていないケースもあります。

応募を増やすためには、「誰に」「何を」伝えるのかを明確にし、検索性・視認性・共感性を意識した求人作成が不可欠です。

媒体選定から求人票の見直し、掲載後の効果測定まで、1つひとつの見直しが、応募数の改善につながります。

【関連記事】中小企業が見落としがちな求人改善のチェックポイント

歩留まりが悪い

書類通過率や面接後の辞退率が高く、なかなか内定に至らないという「歩留まりの悪さ」は、多くの中小企業が抱える課題です。

せっかく応募があっても、面接まで進まずに終わってしまったり、面接後に候補者から辞退の連絡が来たりすることが続くと、採用担当者のモチベーションも下がってしまいます。この原因の一つが、求人票に記載された情報と、実際の仕事内容や社内の雰囲気との“ギャップ”です。

たとえば、「自由な社風」と記載していても、実際は決裁フローが厳格であれば、候補者の期待と現実にズレが生じます。こうしたズレは、選考途中での離脱や、内定辞退につながります。

改善の第一歩は、求人情報の具体化とリアルさの追求です。

業務の内容だけでなく、働き方や社内の雰囲気、実際に活躍している社員の例などを伝えることで、候補者の納得感が高まり、選考の歩留まりも改善されやすくなります。

工数がかかりすぎる

採用活動においては、「応募が来た後」の業務も非常に多く、1人で対応していると膨大な時間がかかります。応募者へのメール対応、面接日程の調整、履歴書や職務経歴書の管理、合否連絡など、いわゆる“作業系業務”が毎日積み重なっていきます。

特に中小企業では、採用業務が1人の担当者に集中していることが多く、他業務と並行しながら進めることになります。その結果、業務負荷が高まり、肝心の面接準備や評価、改善活動に時間が割けなくなってしまうという悪循環に陥ります。

これらの定型業務は、ツールを活用したり、部分的に外注したりすることで効率化が可能です。たとえば、面接日程調整はカレンダー連携で自動化でき、スカウト配信もテンプレートを活用すれば短時間で済ませられます。

採用全体の生産性を高めるには、まず「何に時間を使っているか」を可視化し、業務を分解する視点が重要です。

適切な媒体運用ができていない

採用媒体は「出せば終わり」ではありません。中小企業に多いのが、媒体に求人を出稿したものの、掲載後は放置してしまうというパターンです。

クリック率や応募率などの数値を確認せず、改善の手を加えないまま掲載期間が終わる、というケースも少なくありません。媒体は“使い方次第”で成果に大きな差が出るツールです。

応募数が少ない場合でも、求人タイトルや導入文を調整することでクリック数が伸びることがありますし、原稿内容を改善すれば、応募者の質を高めることも可能です。

媒体運用の基本は、数値を定点観測しながら、改善を繰り返すことです。

たとえば、週1回の効果測定→原稿改善のサイクルを習慣化するだけでも、母集団形成のスピードは大きく変わってきます。媒体を“出す”から“育てる”という意識に切り替えることで、成果につながる運用体制が整っていきます。

PDCAが回っていない

採用活動が「やりっぱなし」になっている状態では、いつまで経っても成果が安定しません。

たとえば、「前回はうまくいったけど、今回はなぜか応募が少ない」といった状況が起きたとき、改善の根拠がなければ同じミスを繰り返すことになります。

中小企業では、採用が「感覚頼み」になっているケースも多く、採用プロセスの結果をデータで振り返る習慣がない場合も珍しくありません。しかし、採用もマーケティングと同じように、仮説→実行→検証→改善というサイクル(PDCA)が必要です。

たとえば、求人媒体ごとの応募数や通過率、辞退率といった指標を見ながら改善点を見出すだけでも、次のアクションは大きく変わります。Excelや無料のATSを使って簡単な数値管理を行うだけでも十分です。

「まずは小さくPDCAを回してみる」ことが、属人化を防ぎ、再現性のある採用を実現する第一歩になります。

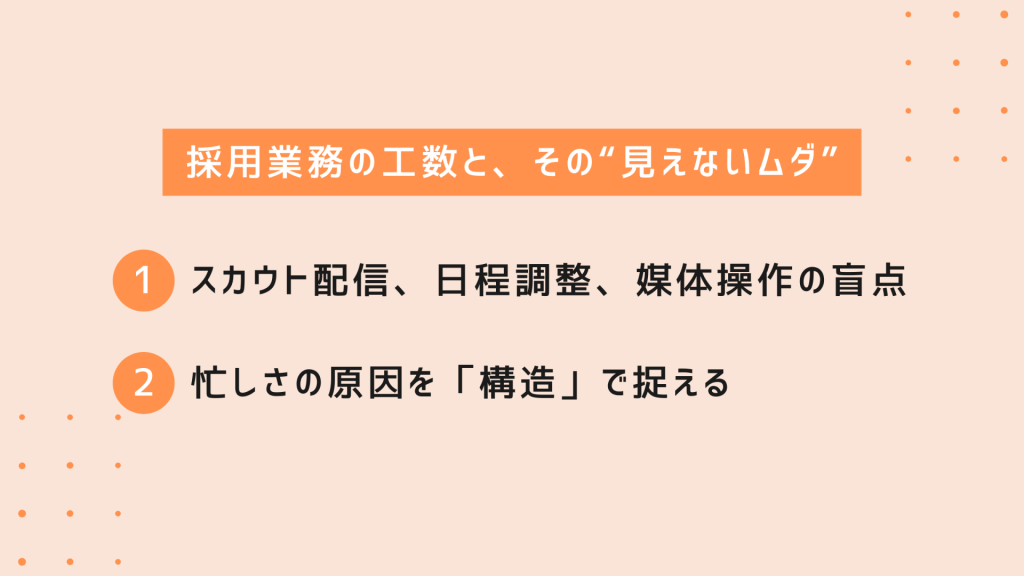

採用業務の工数と、その“見えないムダ”

採用活動において、担当者が「忙しい」と感じるのは当然のことです。しかし、問題はその忙しさの中身にあります。

実は、多くの時間が“本来であれば省力化できる業務”に費やされており、その積み重ねが採用全体を長期化させているのです。

スカウト配信、日程調整、媒体操作の盲点

採用担当者の業務には、見えにくい負担が多くあります。「スカウト文を毎回一から作成する」「面接日程をメールで調整する」「媒体から応募者情報をコピーする」といった作業は、小さな作業に見えても積み重なると1日数時間を費やすこともあります。

実際には再現性の高い定型業務であり、外注やツール導入で効率化しやすい領域です。しかし「採用は自分でやるもの」と思い込み、改善対象と認識されないケースも少なくありません。

特に少人数体制の企業ほど後回しにされがちですが、実は最も改善効果が大きい部分です。

例えばスカウト文はテンプレートとAIで自動化し、面接調整は予約ツールで候補者に選んでもらう。媒体管理もスプレッドシート連携で自動集計するなど仕組み化が可能です。

まずは業務にかかる時間を計測し、「もっと楽にできないか」という視点で見直すことが、採用業務の見える化に向けた実践的な第一歩となります。

忙しさの原因を「構造」で捉える

採用担当者の忙しさは、大きく3つの工数に分類できます。

- 作業工数: データ入力、調整業務、文面作成などの事務的作業

- 判断工数: 書類選考、合否判断、面接フィードバックなどの意思決定

- 改善工数: 採用効果の分析、PDCA設計、施策の見直しなど

このうち「作業工数」に多くの時間を使っている場合、属人的な負荷が高くなり、採用の質を左右する「判断」や「改善」に十分な時間を割けなくなります。

中小企業においては、「判断」と「改善」を社内に残しつつ、「作業」の一部を外部委託することで、質と効率の両立を図る動きが加速しています。

【関連記事】忙しい人事にこそ知ってほしい!“採用工数”を削減する5つの方法

その“採用のやり方”、誰かに依存していませんか?

採用がなかなか進まない、もしくは成果が安定しない理由の一つに「属人化」があります。これは、採用活動が一部の人にしか見えない・わからない状態になっていることを意味します。

たとえば、「この媒体は○○さんが得意だから」「スカウト文面は毎回前任者のテンプレを流用している」など、個人の経験や裁量に依存した体制になっていないでしょうか。

属人化・非効率化の兆候とは?

次のような状況が当てはまるなら、すでに“属人化”のリスクが始まっているかもしれません。

- 務フローやKPIがドキュメント化されていない

- 前任者が辞めたとたんに採用活動が止まった

- どの媒体が成果を出しているのか明確に説明できない

- 面接やスカウト対応が「時間のある人」に都度割り当てられている

このように、「人に仕事がひもづいている状態」では、再現性や改善性のない非効率な体制に陥ります。

改善には“業務の可視化”が第一歩

では、どうすれば採用の属人化を解消できるのでしょうか?その第一歩は、採用業務の“見える化”です。具体的には、以下のような項目を棚卸・整理することが推奨されます。

- 採用活動で発生する全業務のリストアップ

- 各業務にかかる時間、頻度、担当者の明確化

- 「判断が必要か」「定型作業か」の分類

- 外部委託・ツール導入など、代替手段の有無の確認

このように業務を構造的に捉えることで、現場が無理なく回る体制設計や、必要な外部支援の判断もつけやすくなります。

【関連記事】今すぐできる“採用業務の見える化”のすすめ

まとめ|できるところから段階的に改善を進める

企業の多くに共通するものです。しかし、その原因を“忙しさ”という表面的な問題にとどめてしまうと、いつまで経っても改善の糸口は見えてきません。

本記事で紹介したように、採用が長引く背景には以下のような構造的な課題が潜んでいます。

- 応募が集まらない(媒体や原稿の戦略不在)

- 歩留まりが悪い(候補者とのギャップ)

- 業務のムダが多い(工数の偏り・分担不足)

- PDCAが回っていない(改善する仕組みがない)

- 属人化により“再現性”がない(ブラックボックス化)

まずは、これらの課題の中で「自社が特に当てはまるものは何か?」を棚卸し、全体像を把握することから始めましょう。そのうえで、“今すぐ変えられる部分”を見極め、小さな改善から着手することが重要です。

たとえば、採用媒体の効果が不明瞭であれば、数値の見える化や記事内容の見直しから始める。日程調整やスカウト配信で忙殺されているなら、外部パートナーやツールを検討する。

そもそも「どこに時間がかかっているのか分からない」のであれば、まず業務を“見える化”して全体をすることが、最短の改善ルートになります。

採用は、行き当たりばったりで行うものではなく、“仕組みで回す”ものです。

一つひとつの業務に目を向け、無理なく・ムダなく成果につながる体制を目指して、まずはできるところから整えていきましょう。

【この記事の制作元|株式会社ルーチェについて】

株式会社ルーチェは、中小・ベンチャー企業の「採用力強化」を支援する採用アウトソーシング(RPO)カンパニーです。創業以来、IT・WEB業界を中心に、企業ごとの課題に寄り添った採用支援を行っています。

私たちが大切にしているのは、「代行」ではなく「伴走」。スカウト配信・媒体運用・応募者対応といった実務支援にとどまらず、採用計画の策定、ペルソナ設計、採用ブランディングまでを一貫してサポート。企業の中に“採用の仕組み”を残すことを目指しています。また、Wantedlyをはじめとしたダイレクトリクルーティングの運用支援や、媒体活用の内製化支援にも注力。単なる代行ではなく、社内に採用ノウハウを蓄積させながら、再現性ある成果につなげることが特徴です。

「採用がうまくいかない」「業務に手が回らない」「属人化していて引き継ぎができない」、そんなお悩みを抱える企業のご担当者さまに、私たちは“仕組み化”という選択肢をご提案しています。お気軽にご相談ください!

採用課題“見える化”チェックリスト

本資料では、採用活動の各フェーズにひそむよくある課題をチェックリスト形式で整理。

媒体選定、選考設計、歩留まり、PDCAなど、つまずきやすいポイントを可視化し、自社の課題に気づくきっかけをつくります。はじめの一歩としてご活用ください!