忙しい人事にこそ知ってほしい!“採用工数”を削減する5つの方法

「採用業務に追われて本来の仕事ができない」中小企業の人事によくある悩みです。

応募者対応や面接調整、スカウト配信などは小さな作業でも積み重なれば大きな負担となり、兼任体制では十分に時間を割けません。

改善したいと思っても手が回らない担当者に向け、本記事では業務を軽くしつつ成果を高める5つの方法を紹介します。

第一歩は、採用業務を俯瞰し課題と優先度を明確にすること。改善は“全体像の把握”と“小さな一歩”から始まります。

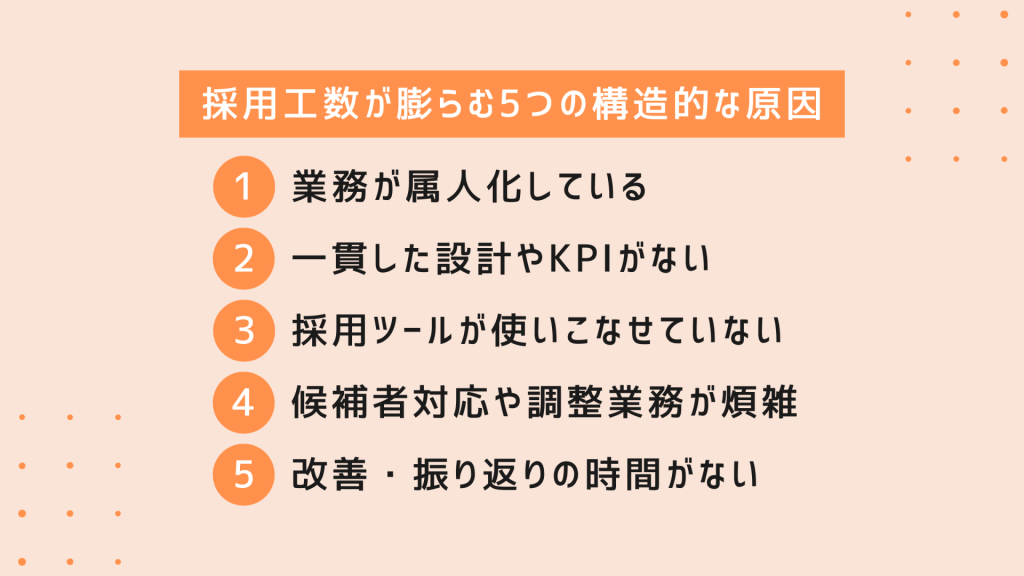

採用工数が膨らむ5つの構造的な原因

採用業務が日々の負担になっている背景には、単なる忙しさではなく“構造的な課題”が潜んでいるケースが多くあります。

業務の属人化や一貫性のない運用、ツールの未活用など、見過ごされがちなポイントが採用工数を膨らませる原因になっているのです。

まずは、その根本要因を正しく把握することが、工数削減・自動化への第一歩となります。

業務が属人化している

採用業務が属人化していると、担当者一人の知識やスキルに業務が依存してしまい、チーム全体での対応力が低下します。

特に中小企業では採用を専任で行う余裕がなく、1人の担当者が求人作成から日程調整、面接対応、入社フォローまでを抱えるケースが多く見られます。この状態では、業務がブラックボックス化しやすく、急な休職や退職時に引き継ぎが困難となり、採用が一時的にストップしてしまうリスクも。

属人化を解消するためには、業務内容を見える化し、プロセスを標準化することが第一歩です。

チェックリストやマニュアルの整備、クラウドでの共有など、他メンバーがすぐに参照できる仕組みを整えることで、再現性のある運用が可能になります。

結果として、チーム全体の工数も平準化され、突発的な対応にも柔軟に備えられる体制が構築されます。

一貫した設計やKPIがない

採用活動において、全体設計やKPI(重要業績評価指標)が明確でない状態では、何をゴールにし、どこにリソースをかけるべきかが不明瞭になりがちです。

結果として、手当たり次第に求人を出したり、必要以上にやり取りや面接調整に時間を割いたりと、非効率な動きが発生し、工数が膨らんでしまいます。

たとえば、「応募数」「書類通過率」「面接設定率」「内定承諾率」などのKPIをあらかじめ設定しておくことで、各プロセスでのボトルネックを把握しやすくなります。また、数字に基づく振り返りが可能になるため、勘や経験に頼らない、再現性のある改善が可能になります。

採用設計やKPIの導入は難しく感じるかもしれませんが、まずは「何人採用したいのか」「そのためにどれくらいの応募が必要か」を逆算するだけでも、施策に優先順位がつき、無駄な工数を減らす第一歩となります。

採用ツールが使いこなせていない

多くの中小企業が採用支援ツール(ATSやスカウトツールなど)を導入しているにもかかわらず、十分に活用できていないケースが見受けられます。

ツール本来の機能を把握せず、一部の操作だけで運用していたり、従来のExcel管理や手作業による候補者管理と併用していたりすることで、結果的に工数が増えてしまうこともあります。

たとえば、面接調整機能や応募者との自動連携機能、レポート機能を使いこなせば、業務効率を大きく高められるのに、それらが使われていないことも少なくありません。これは、初期設定の不備や社内の習熟不足によるものが大半です。

こうした状況を改善するには、まず社内でのツール利用状況を可視化し、どの機能が活用されていないかを洗い出すことが必要です。

そのうえで、定期的にベンダーからサポートを受けたり、社内で操作研修を行ったりして、運用の見直しを図ることで、本来の自動化効果を発揮させることができます。

候補者対応や調整業務が煩雑

候補者対応や調整業務は、一つひとつは小さな作業でも、日々積み重なることで膨大な工数を生み出します。

たとえば、面接の日程調整には候補者と現場担当者とのやりとりが何往復も発生し、スカウト配信ではターゲットの絞り込みから文面作成、送信管理まで細かな手間が伴います。

また、問い合わせ対応や連絡の催促、ステータス管理なども含めると、採用担当者の時間を圧迫し、本来注力すべき戦略設計や分析業務に手が回らなくなる要因となります。さらに、対応の遅れや漏れは、候補者の不安や不信感を招き、離脱リスクを高めてしまいます。

こうした負担を軽減するためには、対応業務そのものを見直し、ツールによる自動化(予約システムやテンプレート返信)、あるいは一部のアウトソーシングによる役割分担が有効です。

採用の“スピード感”を維持しつつも、人的負荷を抑える仕組み化が、質の高い採用体験を生み出す鍵となります。

改善・振り返りの時間がない

採用業務において「改善・振り返りの時間が取れない」という悩みは、中小企業の人事担当者に非常に多く見られます。

毎日のように発生する応募者対応、スカウト配信、面接日程の調整といった実務に追われ、施策の効果検証や課題の特定に時間を割けないのが実情です。しかし、振り返りがなければ「なぜ応募が少なかったのか」「どの媒体が成果に貢献しているのか」といった分析ができず、同じ非効率や失敗が繰り返されてしまいます。

採用のPDCAを回すうえでも、振り返りの時間は“成果につながる改善の起点”です。

たとえば、月に1度、応募数や面接設定率、歩留まりといった定量指標をチェックするだけでも改善点が見えてきます。

また、振り返り内容をフォーマット化したり、メンバーと定例で共有したりすることで、業務の属人化を防ぎながら組織的にノウハウを蓄積していくことも可能です。

限られた時間の中でも、改善のための“時間の投資”が、結果的に工数削減と採用精度向上の両方を実現する第一歩となります。

【関連記事】中小企業がよく直面する5つの採用課題とその原因とは?

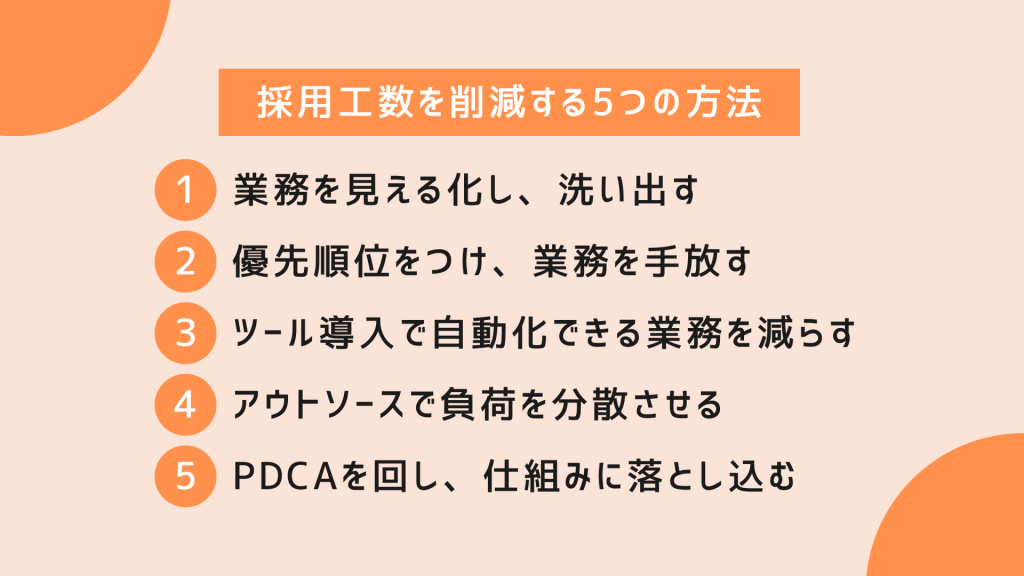

採用工数を削減する5つの方法

採用工数の多くは、「人手不足だから仕方ない」と諦められがちですが、実は見直し次第で削減できる業務も少なくありません。限られたリソースの中でも、やり方を変えることで工数を減らし、効果を高めることは可能です。

ここでは、「業務の見える化」や「優先順位の設定」「ツール活用」「外部リソースの活用」など、現場で今すぐ取り組める5つの具体的な工数削減方法をご紹介します。

自社の状況に合わせて、できるところから着手するヒントとしてお役立てください。

業務を見える化し、洗い出す

採用工数を削減する第一歩は、「業務の見える化」です。何にどれだけ時間をかけているかを把握しない限り、改善ポイントは見えてきません。

たとえば、求人票の修正に毎回1時間以上かかっていたり、日程調整に無駄なやりとりが発生していたりするケースは少なくありません。まずは一週間の業務を棚卸しし、Googleスプレッドシートや簡単な業務記録表に記録するだけでも十分効果があります。

そこから「本当に必要な業務」「他に任せられる業務」「そもそもやめられる業務」を分類することで、無駄を発見しやすくなり、次のアクションにつながります。可視化は、採用業務の効率化の起点です。

優先順位をつけ、業務を手放す

採用業務を効率化するには、「すべてを自分でやらない」という発想が欠かせません。限られた時間の中で成果を出すには、業務に優先順位をつけ、取捨選択することが必要です。

たとえば、スカウト配信や日程調整などのルーティン業務は、社内メンバーや外部パートナーに委ねることで、自身は戦略設計や候補者との対話といった、より重要な業務に集中できます。

「今やっている業務は本当に自分がやるべきか?」と問い直し、定期的にタスクの見直しを行うことで、過剰な負担を避け、全体の工数削減につながります。

効率的なリソース配分が、採用活動の質を高める鍵です。

ツール導入で自動化できる業務を減らす

採用活動における多くの業務は、ツールの導入によって自動化が可能です。特に、面接の日程調整、スカウトメールの送信、応募者情報の管理といった作業は、人手で対応していると膨大な時間を要します。

たとえば、Googleカレンダーと連携できる面接調整ツールを使えば、メールのやり取りを減らし、調整にかかる手間を大幅に削減できます。

また、ChatGPTなどの生成AIを活用したスカウト文面作成ツールも、文面作成の負荷を軽減する強力な武器になります。

こうしたツールの活用によって、担当者はより価値の高い業務に集中でき、結果として採用のスピードと質の両立が可能になります。

【関連記事】採用業務が劇的に変わるAI活用5つのステップ

アウトソースで負荷を分散させる

採用工数を削減するうえで、アウトソーシングの活用は非常に有効です。

特に、応募者対応や日程調整、スカウト配信などの定型業務は、外部のRPOサービスや業務委託に任せることで、社内リソースの負荷を大きく軽減できます。これにより、社内では戦略設計や面接の質向上など、より重要度の高い業務に集中することができます。

外部パートナーを選ぶ際には、自社の運用ルールに柔軟に対応できるか、ナレッジ共有ができる体制かなども見極めポイントとなります。

無理にすべてを内製化するのではなく、「手放せる業務は任せる」ことで、採用全体の効率と質の両方を高めていきましょう。

PDCAを回し、仕組みに落とし込む

採用業務の負荷を根本から軽減するには、単発的な対処ではなく、継続的に改善できる仕組みを構築することが重要です。

まずは採用プロセス全体を見直し、各フェーズにおけるKPI(例:書類通過率、面接設定率、内定承諾率)を設定します。そのうえで、定期的に振り返りの時間を設け、目標と実績のギャップを分析し、具体的な改善アクションを明文化していきましょう。

こうしたPDCAサイクルが回る体制ができれば、業務の属人化を防ぎ、誰が担当しても一定の成果が出せる“再現性のある採用活動”が実現できます。

さらに、蓄積されたノウハウをナレッジとして社内で共有・更新していくことで、組織全体の採用力向上にもつながります。

【関連記事】採用が属人化している会社が見直すべき、仕組み化の3ステップ

実践のヒント|まずは“小さく始める”

採用工数を削減する施策を実行に移すうえで大切なのは、「完璧を目指さず、小さく始める」ことです。いきなりすべてを変えようとすると負担が大きく、現場が混乱してしまう可能性もあります。

そこでまずは、自社の採用業務の中で特に時間がかかっている工程や、ボトルネックとなっている業務を見極め、手を打ちやすいところから改善を始めましょう。

無理なく着実に進めることで、成果を実感しやすく、社内にも広げやすくなります。

自社の課題に合った改善策を選ぶ

採用工数を削減するためには、まず「自社の課題がどこにあるのか」を正確に把握することが重要です。

たとえば、応募数が少ない場合は求人票や媒体戦略の見直しが必要ですし、調整業務に時間がかかっている場合は、日程調整ツールやアウトソーシングの導入が効果的です。

課題が曖昧なままでは、的外れな施策に時間と労力をかけてしまうことにもなりかねません。棚卸しやヒアリングを通じて業務の全体像を見える化し、自社の状況に合った“打ち手”を選ぶことが、改善を無理なく着実に進める第一歩となります。

少しずつ取り組みながら、PDCAを回す習慣をつけていくことが、長期的な業務効率化につながります。

メンバーを巻き込むコツ

採用工数を削減するには、人事担当者だけで頑張るのではなく、現場や他部署のメンバーを巻き込むことが重要です。

まずは、採用活動がどれだけの時間と労力を要しているのかを可視化し、数字や具体的な業務内容として社内に共有しましょう。

「知らなかった」ではなく、「一緒に考える」状態をつくることが第一歩です。

また、面接官や書類選考の分担など、業務を明確に役割分担することも効果的です。その際、単なる業務依頼ではなく、「採用は全社の課題である」という共通認識を持てるように、経営層やチーム全体への働きかけも忘れずに。

定期的なフィードバックや改善会議の場を設けることで、協力体制を継続的に築いていくことができます。

外部パートナーとの連携のポイント

外部パートナーとの連携は、採用工数の削減において非常に有効な選択肢です。ただし、単に業務を任せるだけでは効果は限定的です。重要なのは、「何を委託し、何を社内で担うか」を明確にしたうえで、連携のルールやフローを設計することです。

たとえば、スカウト配信や応募者対応といった定型業務は外注し、選考設計やカルチャーマッチの見極めは社内が担うなど、役割分担を明確にしましょう。

また、RPOサービスなどを活用する際には、自社の採用方針や業務プロセスに柔軟に対応できるか、定期的な改善提案が受けられるかといった視点も大切です。

単なる“作業代行”ではなく、“共に成果を目指すパートナー”としての関係を築くことが、工数削減と質の両立につながります。

【関連記事】採用の外注活用ガイド|外注で効率化できる業務と自社で担うべき業務の境界線

まとめ|効率化で、質とスピードを両立しよう

採用活動は「やるべきこと」が多く、特に中小企業では兼務の人事担当者が日々の実務に追われています。そのため「工数削減」と聞いても現実的に思えないかもしれません。しかし、本記事で紹介した5つの方法はすぐに始められるものばかりです。

まずは業務を可視化し、時間のかかる作業を把握。優先度を決め、外注やツール導入で自動化できる業務は整理していきましょう。

採用は一度仕組みを作れば終わりではなく、PDCAを回して改善を続けることが重要です。改善を後回しにするほど負担は増えるため、小さな一歩を今日から始めることが成果につながります。

また、自社だけで抱えきれない部分は外部パートナーの活用も有効です。RPOなどの専門家は単なる代行ではなく、成果につながる支援を提供してくれるため、限られたリソースでも質の高い採用を実現できます。

「忙しいからできない」ではなく「忙しいからこそ見直す」姿勢が、採用力を高め、組織の成長につながります。

【この記事の制作元|株式会社ルーチェについて】

株式会社ルーチェは、中小・ベンチャー企業の「採用力強化」を支援する採用アウトソーシング(RPO)カンパニーです。創業以来、IT・WEB業界を中心に、企業ごとの課題に寄り添った採用支援を行っています。

私たちが大切にしているのは、「代行」ではなく「伴走」。スカウト配信・媒体運用・応募者対応といった実務支援にとどまらず、採用計画の策定、ペルソナ設計、採用ブランディングまでを一貫してサポート。企業の中に“採用の仕組み”を残すことを目指しています。また、Wantedlyをはじめとしたダイレクトリクルーティングの運用支援や、媒体活用の内製化支援にも注力。単なる代行ではなく、社内に採用ノウハウを蓄積させながら、再現性ある成果につなげることが特徴です。

「採用がうまくいかない」「業務に手が回らない」「属人化していて引き継ぎができない」、そんなお悩みを抱える企業のご担当者さまに、私たちは“仕組み化”という選択肢をご提案しています。お気軽にご相談ください!

採用業務の見える化マップ

本資料は、採用業務を整理できる「見える化マップ」です。募集から内定までを一覧化し、抜け漏れ防止や改善に役立ちます。

採用の仕組み化やチームでの共有にぜひご活用ください。