人事必見!採用業務が劇的に変わるAI活用5つのステップ

採用市場は年々競争が激化し、限られたリソースで成果を出すことが人事・採用担当者の大きな課題となっています。

特にIT・WEB業界では、求人倍率の高止まりや採用工数の増加が深刻です。この状況を打破するカギとなるのが、AIを活用した採用業務の効率化です。

近年では、ChatGPT・Gemini・Claude・Perplexityなどの生成AIツールが採用業務に導入され、スカウト文の自動生成から候補者データ分析、面接日程の自動調整まで幅広く活用されています。

本記事では、採用業務におけるAI活用をテーマに、実務で使える具体的な手法を5つのステップで解説します。

「どこから始めればいいかわからない」「AIを導入しても効果を出せていない」という方は必見です。

AIで採用業務が変わる時代が到来

採用市場は、人材不足や採用競争の激化、候補者ニーズの多様化により、大きな転換期を迎えています。こうした中で注目されているのが、AIを活用した採用業務の効率化です。

AIは、求人原稿作成やスカウト文面の最適化、応募者データ分析、面接質問の生成など、従来は多くの時間を要した業務を自動化します。その結果、人事担当者は候補者との関係構築や戦略立案など“人ならでは”の業務に集中可能になります。

この章では、こうしたAIが採用現場に与える具体的な影響を詳しく見ていきましょう。

AI活用が採用現場に与えるインパクト

近年、生成AIや自然言語処理技術の急速な進化は、採用業務に大きな革命をもたらしています。これまで多くの時間と工数をかけていた業務も、AIを活用することで従来の3分の1以下の時間で完了するケースが増えています。

例えば、以下のような業務がその代表例です。

・求人票の原稿作成やキャッチコピーの自動生成

・スカウトメール文面の最適化と応募率向上

・候補者データや採用実績の分析による精度の高いマッチング

・面接質問や評価シートの自動生成

・内定辞退リスクの予測と事前対策

これらの効率化により、採用担当者はルーチンワークから解放され、候補者との関係構築や採用戦略の立案といった“人ならでは”の重要な業務に集中できる環境を整えられるようになっています。

AI導入が進む背景と企業が直面する課題

採用業務におけるAI活用が急速に進んでいる背景には、主に以下3つの要因があります。

① 人手不足の深刻化

有効求人倍率は依然として高止まりしており、特にIT・WEB業界やスタートアップ企業では優秀な人材の争奪戦が過熱しています。従来の求人広告だけでは母集団形成が難しく、限られたリソースで成果を出すために、AI活用の必要性が高まっています。

② 応募者行動の変化

求職者は複数の求人媒体を使い分け、SNS・口コミ・社員インタビューなど幅広い情報を参考にするようになりました。採用担当者には、膨大な候補者データを効率的に収集・分析し、最適な接点を設計する力が求められます。

③ 業務負荷の増大

媒体運用、スカウト配信、応募者対応、面接調整など、人事の業務は年々複雑化しています。限られた時間で成果を出すためには、AIによる自動化と業務効率化が不可欠です。

しかし一方で、AI導入に失敗する企業も少なくありません。最大の原因は、ツールを導入しただけで運用体制を整備していないことです。

この課題を解決するためには、次章で解説する正しい活用ステップを踏むことが成功への近道となります。

AI活用による採用業務効率化の全体像

AIの導入は、単なる「作業の自動化」にとどまりません。採用活動のあらゆるプロセスをデータに基づいて最適化し、少ないリソースで最大の成果を出すための仕組みを構築することが目的です。

求人原稿の作成やスカウト配信、候補者データの分析など、これまで人事担当者が膨大な時間をかけてきた作業をAIが効率化することで、採用スピードと精度を同時に高めることが可能になります。

次では、具体的にどの業務でAIが効果を発揮するのか、その全体像を詳しく見ていきましょう。

採用プロセスの自動化で生まれる時間的余裕

AIを活用した採用プロセスの自動化は、業務効率を飛躍的に高め、採用担当者が戦略業務へ注力できる時間を生み出します。

求人原稿作成やスカウトメール配信、面接日程調整、応募者情報の管理など、これまで人事が手作業で行ってきた業務の多くがAIで最適化可能です。

| 業務内容 | 従来の工数(目安) | AI活用後の工数 | 効率化ポイント |

|---|---|---|---|

| 求人原稿の作成 | 約2〜3時間 | 約30分以内 | AIが条件をもとに原稿案を自動生成 |

| スカウトメールの作成 | 1通あたり15分 | 約1〜2分 | 候補者属性に基づいた最適文面を生成 |

| 面接日程の調整 | 1件あたり20分 | 約5分 | AIが候補者・面接官のスケジュールを自動調整 |

| 応募者データ管理 | 毎週3時間以上 | 約30分以内 | ATS連携でデータを自動分類・分析 |

例えば、AI搭載型のATS(採用管理システム)を活用すれば、応募者情報を自動で整理し、条件に合致した候補者を瞬時に抽出できます。さらに、生成AIを使えば、候補者ごとに最適化されたスカウト文面の自動作成も可能で、開封率・返信率の向上につながります。

このように、AIが定型業務を代替することで、人事担当者は候補者との関係構築や採用戦略立案など“人にしかできない業務”に専念できる環境を整えられるのです。

人事とAIの役割分担で業務を最適化

AIを効果的に活用するためには、すべての業務をAIに任せるのではなく、AIと人事それぞれの強みを活かした役割分担が重要です。

AIはデータ処理や大量業務の効率化に優れていますが、候補者との信頼関係構築やカルチャーフィットの判断は、人が担うべき領域です。このバランスを見極めることで、採用業務全体を最適化できます。

| 業務カテゴリ | AIが得意な領域 | 人事が担うべき領域 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 母集団形成 | 求人原稿自動作成、スカウト文面最適化、ターゲット候補者の抽出 | 採用ターゲット設定、媒体戦略立案 | 質の高い母集団形成を効率的に実現 |

| 応募者対応 | 日程調整、候補者データ管理、選考進捗通知 | 面談・面接での深掘り質問、魅力付け | 候補者体験(CX)の向上 |

| データ分析 | 応募数・通過率・離脱率などのデータ自動分析 | データをもとにした採用戦略の意思決定 | データドリブンな採用活動が可能に |

| 選考・評価 | 書類選考スコアリング、面接評価レポートの自動生成 | 最終合否判断、カルチャーフィットの見極め | 判断精度とスピードを両立 |

例えば、AIがスカウト文面の自動最適化を行い、効率的に候補者へアプローチできたとしても、最終的に「この人と働きたい」と思わせるのは人事担当者の役割です。

AIと人の協働によって、業務効率だけでなく候補者体験(CX)の向上にもつながります。

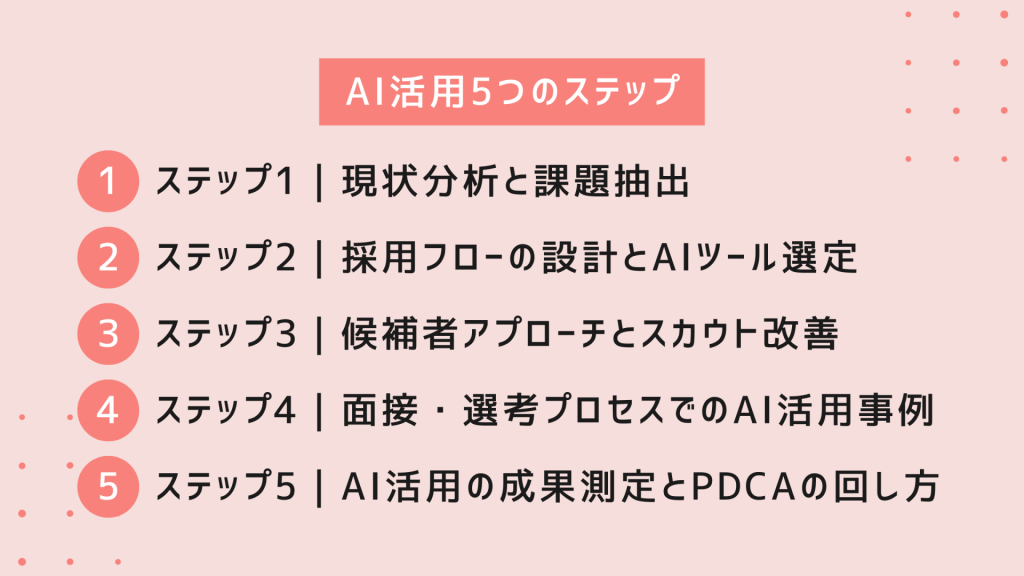

AI活用5つのステップ

AIを採用業務に導入する際、もっとも重要なのは「どこから取り入れるべきか」「どのように運用すべきか」を明確にすることです。

ツールを導入しただけでは成果は出にくく、効果を最大化するには段階的に進めるプロセス設計が欠かせません。

本章では、採用業務の現状把握からツール選定、候補者アプローチ、選考での活用、さらに成果測定と改善まで、実務に直結する5つのステップを体系的に解説します。

ステップ1|現状分析と課題抽出

AI活用の第一歩は、闇雲にツールを導入することではなく、現状の採用業務を正確に把握し、課題を抽出することです。

この段階での棚卸しが不十分だと、せっかくAIを導入しても効果が限定的になり、かえって業務が複雑化してしまうリスクがあります。

具体的には、以下のような観点で現状を分析します。

数値データの整理:媒体別応募数、書類通過率、面接通過率、内定承諾率など

業務フローの可視化:求人作成から内定まで、どこに時間や工数が集中しているか

リソースの分布:人事担当者がどの業務に最も時間を割いているか

課題の特定:応募者数不足、歩留まりの悪さ、辞退率の高さなど

まずは業務を「見える化」することで、AIを導入すべき優先度の高い領域を明確にでき、投資効果を最大化する道筋を描けます。

つまり、このステップはAI活用の出発点であり、“どの課題をAIで解決すべきか”を見極めるフェーズだといえます。

【関連記事】今すぐできる“採用業務の見える化”のすすめ

ステップ2|採用フローの設計とAIツール選定

AI活用で成果を出すためには、まず採用フロー全体の設計を行い、「AIが担う業務」と「人が担う業務」を明確に分けることが重要です。

これを曖昧にすると、ツール導入後に「AIを活かしきれない」「人の業務負担が減らない」という状況に陥りがちです。

以下のように、採用フローごとに役割分担を整理するとイメージが掴みやすくなります。

| フェーズ | AIが担う業務 | 人が担う業務 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 母集団形成 | 求人原稿自動生成、スカウト文面最適化、ターゲティング分析 | 採用ターゲット定義、ブランド設計 | 定型作業はAI、戦略設計は人 |

| 選考 | 書類スクリーニング、日程調整、質問リスト生成 | 面接での深掘り、カルチャーフィット判断 | AIは効率化、人は候補者体験向上 |

| 内定・入社 | 内定辞退リスク予測、候補者データ分析 | 承諾フォロー、オンボーディング対応 | AIはデータで予測、人で関係構築 |

この役割分担を前提に、ツールを選定していきます。代表的なAIツールの運営会社・特徴(強み)・おすすめ活用方法を紹介します。

| ツール名 | 運営会社 | 強み・特徴 | おすすめ活用方法 |

|---|---|---|---|

| ChatGPT | OpenAI(米国) | 高精度な自然言語処理、幅広い知識カバー、プラグインやカスタマイズも可能 | 求人票・スカウト文面作成、面接質問リスト生成、候補者対応チャット |

| Claude | Anthropic(米国) | 長文処理に強く、安全性・倫理性に配慮した設計 | 大量の応募者データ要約、議事録や候補者情報の整理 |

| DeepSeek | DeepSeek AI(中国) | 技術文書に強く、高性能かつ低コストで利用できる | 技術職候補者向けのスキル評価資料や求人原稿の技術的表現チェック |

| Gemini | Google(米国) | Google検索やGoogle Workspaceとの連携に強み | 候補者調査、求人市場トレンド分析、Googleドキュメントでの原稿作成支援 |

| Qwen | Alibaba(中国) | 多言語対応に強く、中国語圏やグローバル対応に最適 | 海外人材採用、バイリンガル求人の原稿作成や翻訳サポート |

| Grok | xAI(米国) | X(旧Twitter)と統合、リアルタイム情報に強い | 候補者のSNS発信調査、業界トレンド把握に活用 |

| Perplexity | Perplexity AI(米国) | リアルタイム検索型AI、出典付きで情報信頼性が高い | 最新の採用市況や競合分析レポートの作成 |

| NotebookLM | Google(米国) | 自社資料やPDF、ノートをアップロードして学習できる | 採用マニュアルや過去選考データを基にしたAIヘルプデスクとして活用 |

| Manus | Monica(中国) | スライド・資料自動生成に強み、企業資料を元にカスタマイズ可能 | 採用ピッチ資料や説明会資料の短時間作成、採用広報用スライド制作 |

このように、ツールは「どの業務をAIに任せ、どの業務を人が担うか」という設計を前提に選定することが重要です。

単に機能の多さで選ぶのではなく、自社の課題にフィットしたツールを組み合わせて導入することが、成功の近道となります。

ステップ3|AIを活用した候補者アプローチとスカウト改善

母集団形成において、最も時間と労力がかかるのが候補者へのアプローチです。特にスカウトメールは、1通ごとに候補者の経歴や志向性を踏まえて内容を調整しなければ効果が出にくいため、人事担当者の大きな負担になっていました。

ここでAIを活用することで、効率化と精度向上の両立が可能になります。例えば、候補者の職歴・スキルデータを解析し、「開封率や返信率が高まりやすい文面」を自動生成できます。また、過去のスカウト結果を学習させることで、対象候補者ごとに最適化されたメッセージを大量に配信することも容易です。

実際に使えるスカウト作成プロンプト例:

あなたは、採用担当者です。

以下の条件をもとに、候補者に送るスカウトメールを作成してください。

#条件

・候補者の経歴:{候補者の職務経歴やスキルを記載}

・ターゲット職種:{募集ポジション名を記載}

・魅力づけのポイント:{自社の強みやアピールしたい要素を記載}

・文体:丁寧で誠実、かつ前向きなトーン

・文字数:400〜500文字程度

#出力形式

件名:{候補者の興味を引くタイトル}

本文:{候補者に合わせたパーソナライズ文面}

このようなプロンプトを活用することで、「汎用的で読まれにくいスカウト」から脱却し、候補者の興味を引く1通を短時間で作成できるようになります。

さらに、AIは配信後の効果測定にも強みを発揮します。開封率・クリック率・応募率をリアルタイムで集計し、改善ポイントを自動的に提示してくれるため、人手では難しいスピードでのPDCAが可能です。

一方で、候補者対応のすべてをAI任せにするのはリスクがあります。特に「面談時の魅力付け」や「候補者の心理的ハードルを下げる対応」は、人事担当者自身が担うべき領域です。

【関連記事】採用の外注活用ガイド|外注で効率化できる業務と自社で担うべき業務の境界線

ステップ4|面接・選考プロセスでのAI活用事例

面接や選考の場面でも、AIは人事担当者の強力なパートナーになります。これまで属人化しやすかった評価や質問設計を標準化し、面接の質を均一化しながら効率化を実現できます。

代表的な活用例を整理すると以下の通りです。

| 活用領域 | AIの役割 | 効果 |

|---|---|---|

| 面接質問の準備 | 候補者の職務経歴などを解析し、深掘り質問リストを自動生成 | 質問の抜け漏れ防止、候補者理解の促進 |

| 面接中のサポート | 会話をリアルタイムで文字起こし、要点をタグ付け | 議事録作成の負担軽減、評価基準の共有 |

| 評価の標準化 | 面接内容をAIが要約し、評価シートに整理 | 評価基準のばらつきを減らし、属人化を防止 |

| 辞退リスクの予測 | 応答内容や選考過程の傾向を分析し、内定辞退の可能性をスコア化 | 早期のフォロー施策につなげる |

こうした仕組みを導入することで、担当者は「候補者と向き合う時間」に集中でき、より丁寧な関係構築が可能になります。

実際にAIに依頼する際は、以下のようなプロンプトが有効です。

面接質問生成のプロンプト例:

あなたは、採用面接官です。

以下の候補者情報をもとに、面接で使える質問リストを作成してください。

#候補者情報

・職務経歴:{候補者の職歴やスキルを記載}

・応募ポジション:{募集ポジション名}

・重視したい評価軸:{例:コミュニケーション力、リーダーシップ、技術力}

#出力形式

・基本質問(3つ)

・深掘り質問(5つ)

・カルチャーフィットを確認する質問(2つ)

このようにAIを取り入れることで、質問設計から評価の標準化までがスムーズになり、選考の質とスピードを同時に高めることができます。

ステップ5|AI活用の成果測定とPDCAの回し方

AIを導入しても、それを継続的に改善しなければ成果は長続きしません。大切なのは、導入後に効果を測定し、PDCAサイクルを回す仕組みを作ることです。

成果測定の際に見るべき指標は以下の通りです。

| 観点 | 主な指標 | 意図 |

|---|---|---|

| 母集団形成 | スカウト開封率、返信率、応募率 | AIによる文面最適化やターゲティングの効果検証 |

| 選考プロセス | 書類通過率、面接通過率、評価スコアのばらつき | AIが選考の公平性・効率化に貢献しているかを確認 |

| 最終成果 | 内定承諾率、辞退率、入社後の定着率 | AI活用が採用の質向上につながっているかを評価 |

| 業務効率 | 工数削減時間、担当者の稼働時間 | 人事が戦略業務にシフトできているかを測定 |

これらを定期的にチェックし、成果が伸び悩む部分をAIの改善ポイントとして見直します。例えば、スカウト開封率が低いなら文面生成のプロンプトを調整、面接通過率が低ければ評価項目の設計を修正する、といった改善が考えられます。

重要なのは、このプロセスを人に依存させず仕組み化することです。

属人化を防ぎ、データに基づいた改善サイクルを継続できる体制を整えることが、AI活用を長期的に成功させる鍵となります。

【関連記事】採用が属人化している会社が見直すべき、仕組み化の3ステップ

AI活用を成功させるための注意点

AIは採用業務の効率化や精度向上に大きな効果をもたらしますが、導入すれば自動的に成果が出るわけではありません。むしろ、運用体制が整っていなければ、ツール導入が負担増や混乱につながることもあります。

特に「AIに任せる部分」と「人が担う部分」を誤ると、候補者体験の低下や誤った判断につながるリスクがあります。

ここからは、AI活用を長期的に成功させるために押さえておくべき注意点を整理して解説します。

AI任せにしすぎない“人”の重要性

AIは採用業務の効率化に大きな力を発揮しますが、すべてを任せてしまうことにはリスクがあります。

特に、候補者の志向性や価値観、将来性といった要素は数値やテキストデータだけでは判断しきれません。もしAIが提示するスコアや推薦結果だけで合否を決定してしまえば、カルチャーフィットする優秀な人材を見逃す可能性もあるのです。

また、採用活動は単なる評価や選考のプロセスではなく、候補者との関係構築そのものです。たとえば、面接での共感的な対応や入社後のキャリア展望に関する対話は、人の感性や誠意がなければ信頼関係を築けません。

AIは「効率化」「標準化」を担い、人は「信頼構築」「最終判断」を担う。両者が補完し合うことでこそ、採用活動の質は最大化されます。

つまり、AI活用の本質は「人を置き換えること」ではなく、人事担当者が本来注力すべき業務に集中できる環境を整えることにあります。AIと人、それぞれの強みを生かした協働こそが、成功の鍵なのです。

データ品質とAI精度を高める運用体制

AIを採用業務に導入するうえで最も重要なのは、入力するデータの品質を担保することです。

AIはあくまで与えられた情報をもとに判断や提案を行うため、不正確・不完全なデータを学習させれば、その結果も誤った方向に導かれてしまいます。これは「Garbage In, Garbage Out」と呼ばれるAIの基本的な課題です。

採用におけるデータ品質向上の取り組みには、以下が挙げられます。

応募者データの整理:重複や誤記を除去し、最新情報にアップデート

評価基準の統一:面接官ごとに異なる評価観点を標準化し、記録を定量化

進捗データの一元管理:ATSやスプレッドシートを活用し、リアルタイムで更新

さらに、AI精度を高めるためには、継続的なフィードバックループが不可欠です。

たとえば、AIが推薦した候補者の実際の通過率を記録し、予測のズレを修正していくことで、モデルは徐々に精度を高めていきます。

また、データ管理を人事だけに任せるのではなく、現場マネージャーや経営層も巻き込んだ組織的な運用体制を築くことが重要です。AIを有効に活かせるかどうかは、ツールそのものよりも「どれだけ正確で一貫したデータを供給できるか」にかかっているのです。

法規制・個人情報保護への対応ポイント

採用業務にAIを導入する際、見落としてはならないのが法規制と個人情報保護への対応です。

候補者データには、履歴書・職務経歴書・評価コメントなど、機微性の高い情報が多く含まれます。これらを適切に扱わなければ、法令違反や企業ブランドの毀損につながりかねません。

特に注意すべきポイントは以下の通りです。

個人情報保護法・GDPRへの準拠:候補者の同意なしにデータを収集・利用しない

利用目的の明確化:求人応募や選考のためにデータを活用する場合、その範囲を候補者に明示

保存期間の設定:必要以上に長期間データを保持しない、一定期間後に削除する仕組みを構築

データの匿名化・マスキング:AI分析時には氏名や連絡先を匿名化し、漏えいリスクを低減

さらに、AIを活用する際には透明性の確保が求められます。

候補者に対し、「どのプロセスでAIを利用しているのか」「最終判断は人が行うのか」を説明できる体制を整えておくことが信頼につながります。

人事部門は、利便性や効率化だけでなく、法令遵守と候補者の安心感を両立する責任を担っています。AIの活用を推進する企業こそ、情報管理と法規制への理解を徹底する姿勢が求められるのです。

まとめ|AI活用で採用業務を進化させる未来

採用市場の競争が激化するなか、AIは人事担当者にとって強力なパートナーとなりつつあります。

求人原稿の作成やスカウト文面の最適化、候補者データの分析、面接プロセスの標準化など、従来は膨大な工数を要した業務を効率化し、担当者が本来注力すべき「候補者との関係構築」や「採用戦略立案」に時間を割けるようにします。

しかし、AIを導入するだけでは成果は出ません。自社の採用課題を見極め、段階的に取り入れ、継続的に改善する仕組みを構築することが必要です。

本記事で紹介した「AI活用5つのステップ」は、そのための実践的な道筋といえるでしょう。

最後に、AI活用を成功させるためのポイントを改めて整理します。

- 現状を可視化し、課題を明確にする

→ 「見える化」でAIが効果を発揮する領域を特定する。

- AIと人の役割を切り分け、適材適所で導入する

→ 定型業務はAI、信頼構築や最終判断は人が担う。

- 成果測定と改善サイクルを仕組み化する

→ データに基づいてPDCAを回し、精度を高め続ける。

AIは採用業務を単に効率化するツールではなく、戦略的採用を実現するための推進力です。

適切に活用すれば、採用活動はよりスピーディかつ精度の高いものへと進化し、企業と候補者の双方にとってより良い未来を築くことができるでしょう。

【この記事の制作元|株式会社ルーチェについて】

株式会社ルーチェは、中小・ベンチャー企業の「採用力強化」を支援する採用アウトソーシング(RPO)カンパニーです。創業以来、IT・WEB業界を中心に、企業ごとの課題に寄り添った採用支援を行っています。

私たちが大切にしているのは、「代行」ではなく「伴走」。スカウト配信・媒体運用・応募者対応といった実務支援にとどまらず、採用計画の策定、ペルソナ設計、採用ブランディングまでを一貫してサポート。企業の中に“採用の仕組み”を残すことを目指しています。また、Wantedlyをはじめとしたダイレクトリクルーティングの運用支援や、媒体活用の内製化支援にも注力。単なる代行ではなく、社内に採用ノウハウを蓄積させながら、再現性ある成果につなげることが特徴です。

「採用がうまくいかない」「業務に手が回らない」「属人化していて引き継ぎができない」、そんなお悩みを抱える企業のご担当者さまに、私たちは“仕組み化”という選択肢をご提案しています。お気軽にご相談ください!

採用業務に使えるプロンプト50選

求人票作成、スカウト改善、面接質問生成など、採用業務でそのまま活用できるAIプロンプト50選をまとめました。

日々の工数削減と成果向上に直結する実践的な内容となっております。